Традиционная праздничная одежда женщин Усть-Цильмы

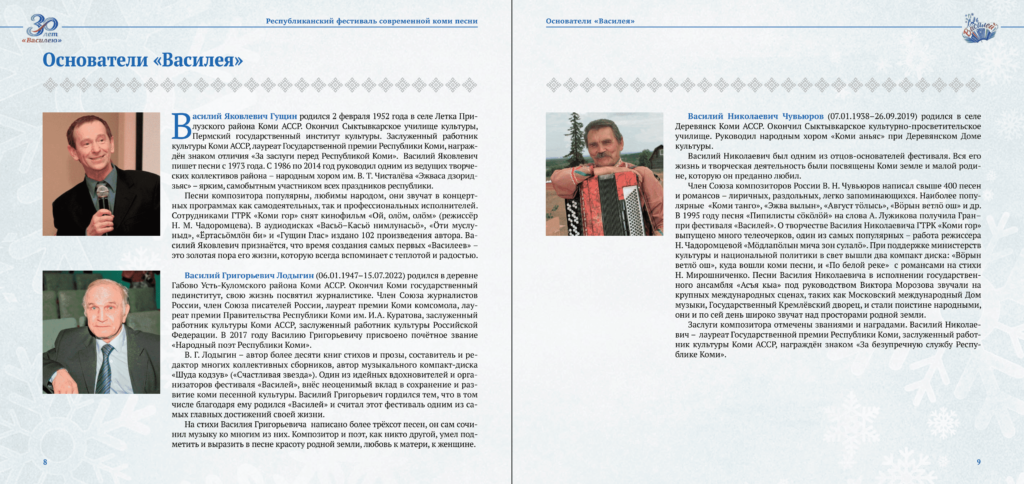

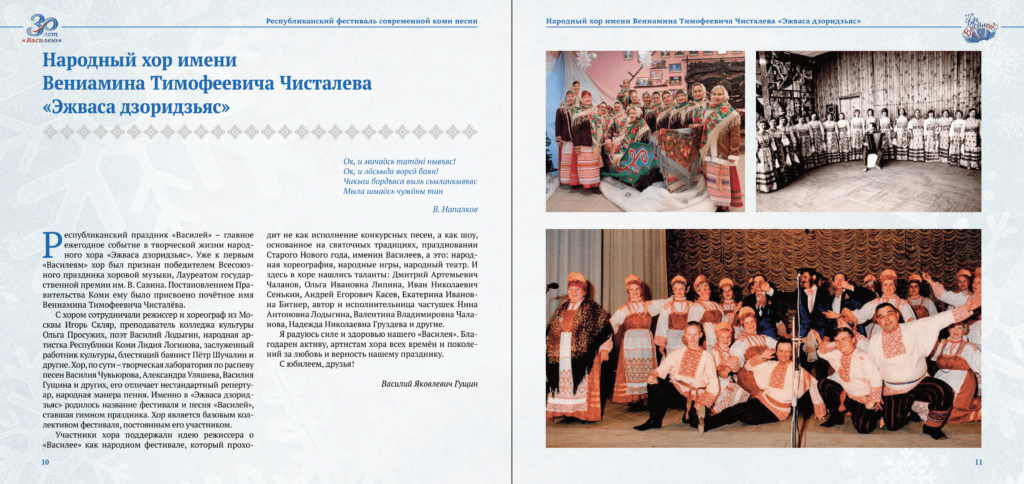

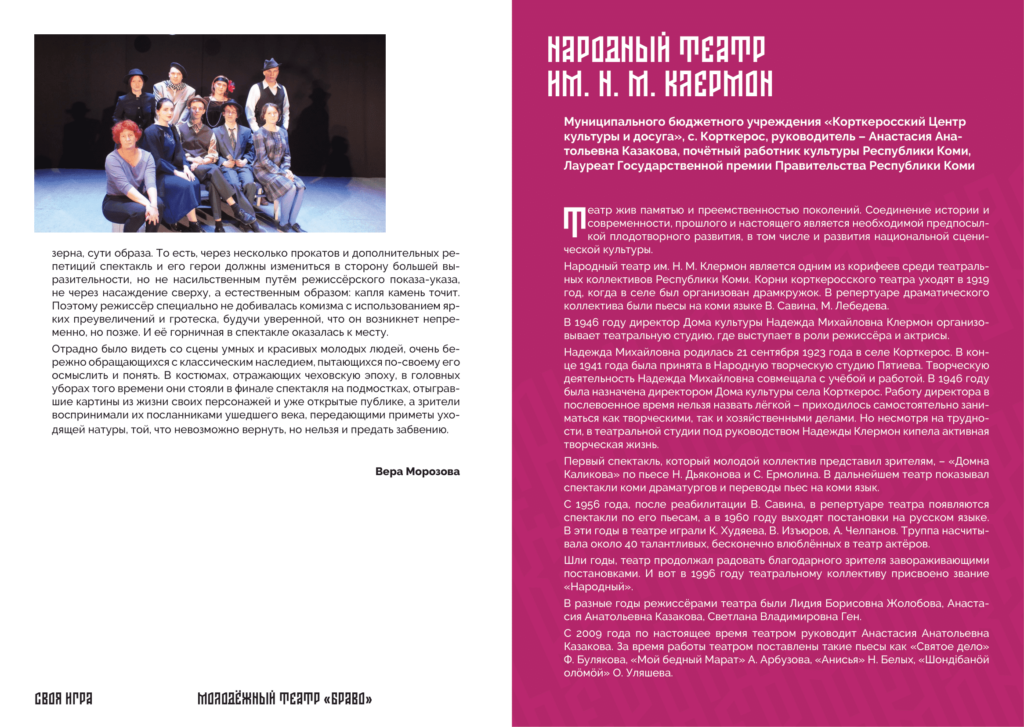

Усть-Цильма – одно из уникальных историко-культурных мест на Русском Севере, где «старина» является живым воплощением современности. Ярким подтверждением этого является сохранение и использование женской народной одежды – повседневной и праздничной. Красота печорских нарядов была подмечена многими путешественниками, исследователями, в частности Н.Е. Ончуков на рубеже XIX–XX вв. писал об этом: «Даже в костюмах Печора сохранила парчовые боярские наряды, в центре хранящиеся только в музеях». Минуло столетие, красотой уникальных женских нарядов можно восхититься и в XXI в. Усть-Цильма донесла, сохранила и продолжает нести моду «допетровских» времен, удивляя величием старопрежних (столетней давности) нарядов.

В период социалистического строительства в СССР борьба с «пережитками прошлого» велась в разных областях, в том числе искоренению подлежала и народная одежда. В наибольшей степени это коснулось центра страны и приближенных к нему краев и областей. И лишь в удалённых окраинных местностях «перестройка» коснулась не всех сфер традиционного уклада и жизни сельчан.

После революции 1917 г. устьцилёмы активно скупали у северо-западного населения (мезенцев, каргопольцев, пинежан), переходившего на готовую фабричную одежду, их народные одеяния из старинных дорогих тканей, в основном «золотого шитья» и шёлка, которые затем мастерицы перешивали по своим образцам. Верность традиционному костюму усть-цилемских староверов, с одной стороны, объясняется их осознанным выбором – стремлением сохранять «стародавние» традиции, заповеданные отцами и дедами; с другой, – этому способствовали обстоятельства, связанные с неудовлетворительным снабжением советской деревни промышленными товарами. В этих условиях борьба за искоренение народной одежды была бессмысленной.

Ситуация изменилась в послевоенные годы, когда в районе развернулась государственная торговля предметами первой необходимости. Хотя формально никаких нормативно-правовых документов и постановлений, запрещавших носить народную одежду, не существовало, традиционную одежду представители сельской власти начали воспринимать негативно. Её запрещали носить не только специалистам госучреждений, но и всем, кто туда приходил.

Но и в этих обстоятельствах староверы не спешили изымать из своих гардеробов традиционные одеяния, их по-прежнему сохраняли и использовали; многие запрещали своим детям носить современную одежду, которая стремительно входила в обиход молодёжи. К 1970-м гг. традиционную одежду носили уже только женщины среднего и старшего возраста.

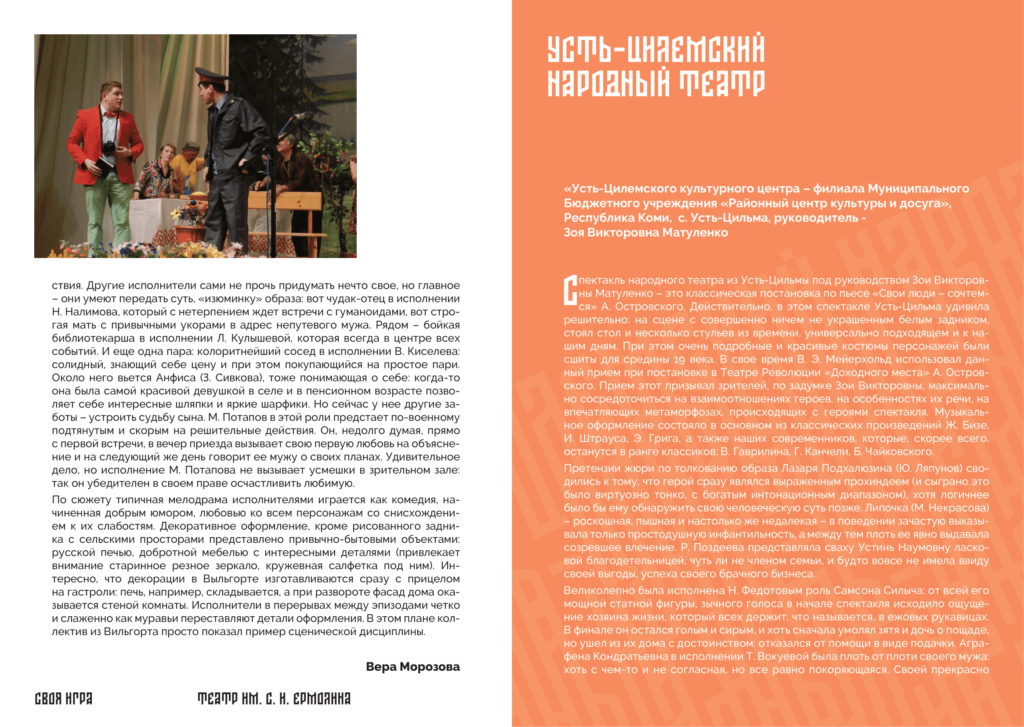

В сер. 1970–1980-х гг. Усть-Цильма приковывает к себе внимание кинематографистов, открывших Усть-Цильму как край с уникальной культурой, ежегодно приезжавших в район, осуществлявших съемку уникальной старины, людей – хранителей традиций. Особое внимание привлекли праздничные наряды усть-цилёмок и самобытный праздник «горка», который мастера кино приезжали снимать в течение нескольких лет подряд. Важно заметить, что организационная работа проводилась через администрацию района, методистов отдела культуры. Тогда никто не мог предугадать, что фильм «Праздник на Печоре» станет спасительным не только для народного праздника «горка» и поворотным в истории его проведении, но и в сохранении народной одежды, а желание «попасть в кадр» станет одним из стимулов для усть-цилемской молодежи и детей к участию в празднике. К всеобщей радости хранителей старины вновь обнаружился спрос на традиционную одежду. Портнихи начали обучать молодых девушек её изготовлению; в 1980-х гг. народную одежду шили и продавали уже в сельском ателье. А ныне этому мастерству девочек-школьниц обучают в Центре дополнительного обучения «Гудвин» (с. Усть-Цильма). Замечу, что традиционную одежду шьют и в городах республики Коми, где действуют землячества Межрегионального общественного движения «Русь Печорская»: гг. Сыктывкар, Ухта, Печора – Республика Коми; Нарьян-Мар – Ненецкий национальный округ.

В отличие от других севернорусских (поморских) селений, где традиционная крестьянская одежда в конце XIX – начале XX вв. была постепенно вытеснена городской, на нижней Печоре народная мужская одежда бытовала до конца 1960-х гг., а женская одежда остаётся востребованной и в настоящее время. Полностью сохранены сарафанные комплексы праздничной, молитвенной, повседневной и рабочей одежды, зимние виды одежды и обуви, узорное вязание.

Несмотря на то, что устьцилёмам лишь удалось сохранить и отчасти развить севернорусский комплекс одежды, усть-цилемские староверы всю традиционную одежду идентифицируют исключительно со староверием: «наша староверска одежжа», которая по-прежнему играет важную роль в их жизнедеятельности и рассматривается носителями культуры как один из значительных конфессиональных символов. По мере приближения к старческому возрасту некоторые женщины меняют современную одежду на традиционную, что является своеобразным этапом перехода христианок от мирской жизни к молитвенному житию.

Вопрос для многих – что побуждает сегодня современных женщин приобретать традиционные костюмы? Тем не менее усть-цилемские женщины и девушки являются истинными ценителями праздничных нарядов и стремятся пополнять гардероб одеждой прошлых столетий. Инновацией является изготовление праздничных детских нарядов для мальчиков и девочек от трех лет, участвующих в фольклорных коллективах и горочных гуляньях. В прошлом нарядную одежду разрешалось носить не ранее подросткового возраста; в настоящее время многие устьцилёмки стремятся «справить наряд» малолетним внукам, которые не противятся этому, а наоборот охотно принимают народную одежду, хотя и надевают её пока по исключительным случаям.

Несмотря на строгость предписываемых регламентаций к жизни старообрядческих наставников, призывавших одноверцев носить простую неброскую одежду, усть-цилемские девушки и молодые женщины не стеснялись использовать ткани ярких расцветок и дорогих материалов как российского, так и заграничного производства. Вопрос о ношении яркой народной одежды не выносился на покаяние, но обсуждался в сельской округе, если таковую носили не по возрасту. С учётом широкого разнообразия товаров сложилась традиция сочетать в праздничной одежде разносортные ткани: верх нарядной одежды, головных уборов шили из дорогих тканей, таких как репс, парча, бархат, шелк, штоф, объединённые в названии мате́рья, а подкладку – из домотканых или хлопчатобумажных мануфактур. Большой популярностью пользовались ткани с растительным орнаментом. Бумазея, сатин, ситец использовались для пошива обычно повседневной одежды, получившей название тка́невая, которая не рассматривалась нарядной, как и в других старообрядческих центрах на Русском Севере.

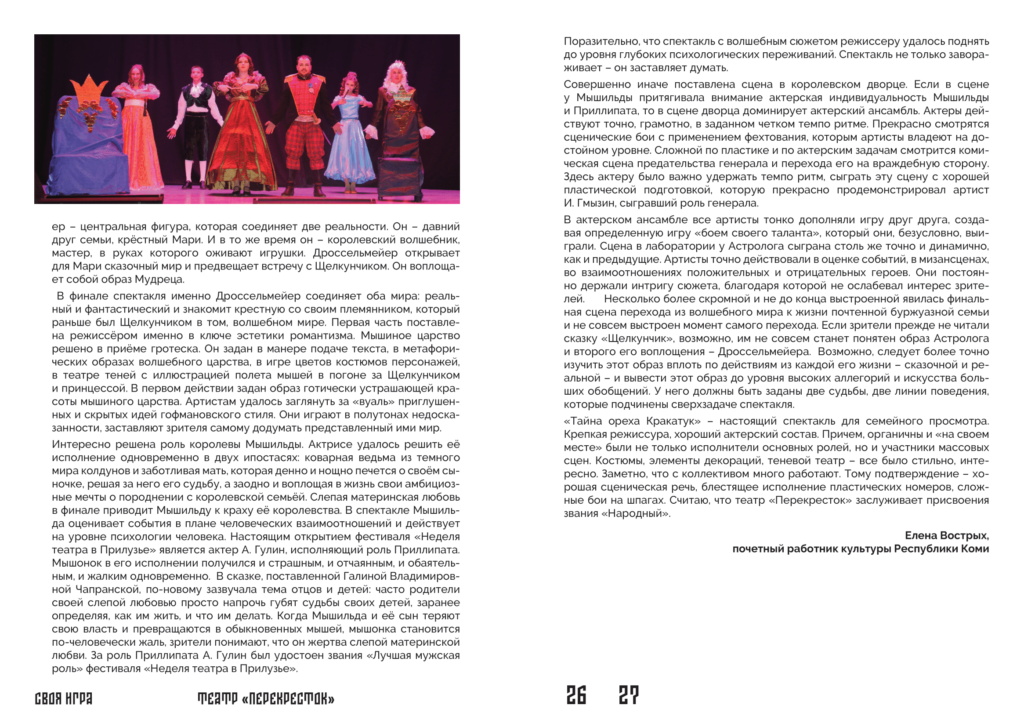

Сдержанных цветовых решений в одежде придерживались на Пижме – центре печорского старообрядчества, даже в сер. 1950-х гг., когда послабления в вере были уже значительными, у пижемцев праздничная одежда по-прежнему оставалась менее нарядная, чем у жителей районного центра, славившихся богатыми дорогими нарядами. Н.П. Колпакова, побывавшая в 1929 г. в Усть-Цильме, оставила следующее восторженное описание об увиденном: «Ну, дорогие потомки, мы вчера нагляделись на такое!.. Ни в одном театре не увидишь, и не в каждом сне приснится. <…> И не во сне, а наяву, средь бела дня. До сих пор в глазах стоит всё это алое, синее, золотое, зелёное… На высоком – очень высоком! – речном обрыве – девичий хоровод. В нём человек пятьсот. Но из какой же сказки явились эти девушки в их невиданных, неслыханных одеждах? Шелестят тяжёлые пышные шелка. Плавно волнуются сборчатые сарафаны. Расцветают диковинные узоры, серебряные цветы на парчевых “коротеньках” – сборчатых безрукавках до пояса, надетых поверх сарафанов. Колышутся пышные цветы штофных, затканных шелковыми цветами “шалюшек”. Громадные шёлковые платки отливают множеством нежных оттенков – бледно-палевых, розовых, тёмно-синих…».

Потребность к приобретению дорогой одежды, по-видимому, была неотъемлемой частью жизни усть-цилемских женщин. Трагизм жизни староверов, притеснение и изгнание с родных мест не сломили «остальцев древлего благочестия», а мощная духовная, созидательная сила помогла им не только выстоять, но и сформировать и развить русское народное искусство, представленное уникальной техникой шитья золотом, высокохудожественным литьём икон, оформлением рукописных книг, изысканной росписью по дереву. Здесь народная одежда стоит в одном ряду с высокохудожественными исканиями староверов и их стремлением сохранить всё старорусское, и народный костюм во всём богатстве его убранства был в числе этих приоритетов.

Используемая одежда у устьцилёмов, в зависимости от её качества и характера применения, подразделялась на несколько видов: праздничная – за́добро, менее нарядная – сере́ння, повседневная – нашо́вна/зався́шна и рабочая – за́худо. Устьцилёма полагают, что «без худой одежды доброй не увидишь». «В чём к обедни, в том и к обредни»; «в чём на обряду, в том и на вылюдье» – так говорили о тех, кто не по назначению использовал одежду. Каждому делу и возрасту соответствовали определённые облачения. Даже в течение буднего дня было принято переодеваться несколько раз: для совершения молитвы, выполнения домашних работ, по уходу за скотом, и это не являлось запретным, как у соседей – печорских коми староверов, рассматривавших любое переодевание в течение суток как «тунавны» (колдовство, ворожба).

В комплектность за́добро входила верхняя и сарафанная одежда. Праздничная одежда отличалась от повседневной набором дорогих тканей – золотое шитьё, штоф, репс – называлась наряд: «Женщины любят обшивать свою одежду по швам цветными кантами и другими украшениями, а во время гуляний, например, одевают в Усть-Цильме старинные парчовые одежды, опушённые соболем или дорогими мехами, на голову надевают кокошник, на шею массу старинных цепей и крестов. Словом, получается старинный боярский костюм русской боярыни или боярышни, какой нигде нельзя встретить теперь в русской деревне, и которому только не соответствуют надетые на ноги глубокие калоши. Всюду на Печоре (речь идёт о низовьях реки – Т.Д.) женщины одеваются очень хорошо, и в праздничные дни на них можно видеть не только хорошие ситцы или сатины, а шёлк, бархат, дорогое сукно или драп», – писал Мартынов на рубеже XIX –XX вв.

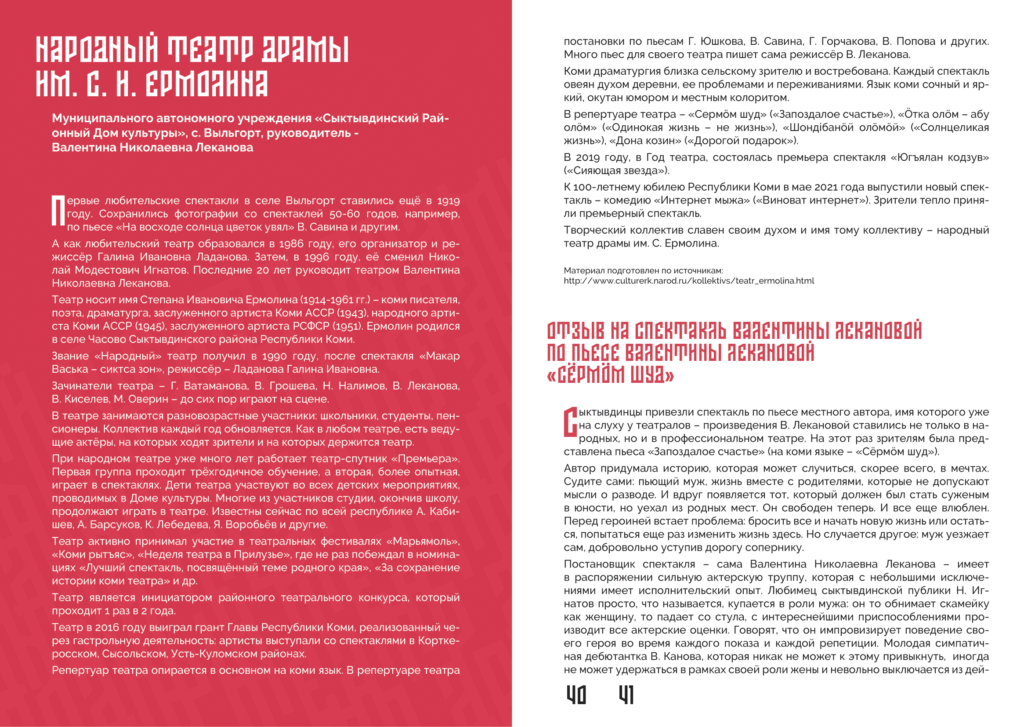

В одежду из дорогих тканей наряжались девушки и молодые женщины в весенне-летний период: в дни двунадесятых праздников и хороводных (горочных) гуляний. Особо выделяли наряд, в котором водили хороводы и называли го́рочный. В его комплектность входила одежда, выполненная из так называемых золоты́х матерья́лов, а сами облачения назывались золоты́ми. В таком наряде также выдавали девушек замуж; использовали и одежду из красного штофа с золотым украшением (прибо́р). Особо выделяли канафа́тные и большие репсовые платки (пла́ты), которые устьцилёмки измеряли четвертями (расстояние от мизинца до большого пальца широко раскрытой ладони); иные платки составляли 12–14 четвертей и при ношении концы таких платков достигали уровня коленей. Устьцилёма по-прежнему очень бережно относятся к одежде, особенно к праздничной, которая передаётся по наследству и служит нескольким поколениям.

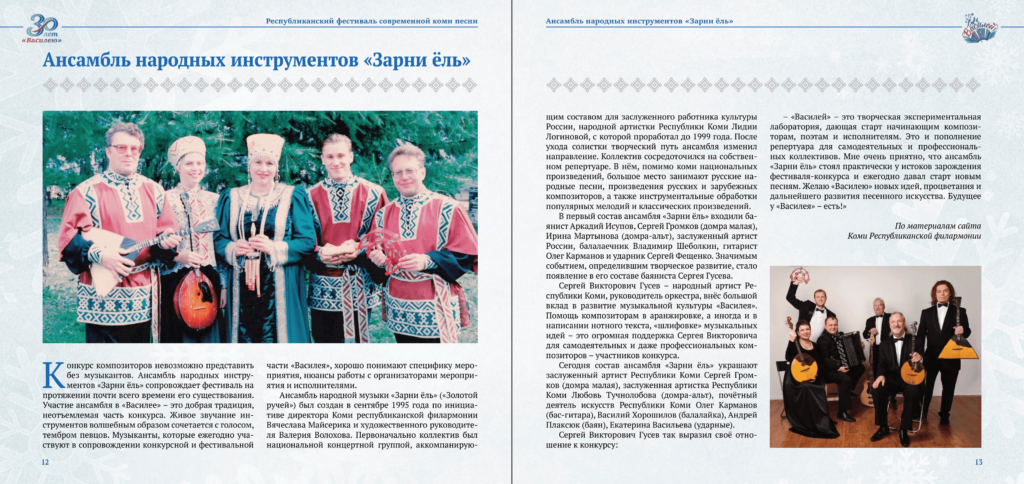

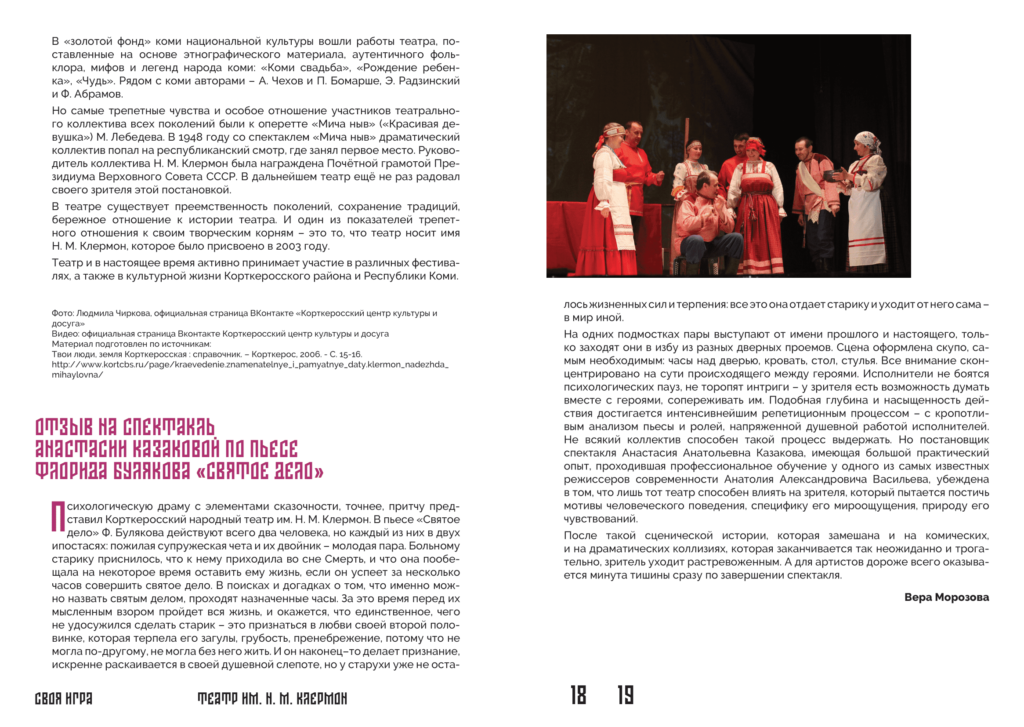

Гардероб современных усть-цилемских женщин составляют наряды XIX столетия, доставшиеся по наследству от бабушек и прабабушек, а также костюмы из современных (нови́зенных) тканей, сшитых по традиционным образцам. Костюм женщин многосоставный, насчитывающий пять и более видов одежды, и это без подсчета многочисленных юбок и рубах, которые в прошлом надевали с различными целями: оберега, сбережения нарядной одежды, для «пышности» фигуры. Вариативность костюма определяется его функциональным назначением, определявшим социовозрастные особенности и статус. Девушкам-невестам и молодым замужним женщинам шили одежду из самых ярких и дорогих тканей, для украшения использовали бисер, речной жемчуг, дутые ажурные пуговицы, позумент и др. Их выходная одежда состояла из рубахи, называвшейся как и по всему Русскому Северу, рукава́, сарафана, пояса, пелерины на лямках – коро́теньки, пояса, головного убора – хаза, повязки, повойника (побо́йника) или платка. Яркий, чаще красного цвета наряд молодухи должен был свидетельствовать о её здоровье, способности к деторождению, о ней говорили: «баска да дородна, бела да красна».

Рубахи. Основным видом плечевой одежды у женщин была и остаётся рубаха-рукава, названная так из-за широких рукавов, состоящая из двух частей: верхней (рукава) и нижней (стан, стану́шка) – названия нижней части рубахи повсеместно различались в зависимости от длины. Женские рубахи – рукавa в усть-цилемских селениях подразделялись на два типа: I. рубахи с плечевыми вставками-поликами, представленные разными подтипами; II. туникообразные рубахи. Рассмотрим праздничные рубахи первого типа. В усть-цилемской традиции сохранены названия элементов рубахи с поликами, часть из которых, явно местного происхождения: ла́стовицы – полики; подла́стовица – подкладка на плечевой части женской рубахи; подопле́чье – подкладка со стороны спины, в том числе и мужских рубах; кушачо́к – манжет; боро́к – нашивка на вороте; поворо́тень, поворо́тье – центральная часть переда и зада изделия; подз а́персье, за́персье – внутренняя сторона низа рукава; по́дкладь – подкладка; припле́чек – часть рукава, примыкающая к полику; ластовицы и нашивка по вороту, декорирующие изделие, объединены в названии прибо́р.

Ранние типы рубах, бытовавшие в усть-цилемских селениях в сер. XIX – нач. XX вв., известны по коллекциям А.В. Журавского, хранящихся в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого, представляют собой изделия на подкладке трёх видов:

1) рубаха из шёлка с прямыми поликами; изделие полностью сшито из однородной ткани, полики пришиты по утку; по всему вороту косым стежком забраны мелкие редкие сборки, без воротника, прямой нагрудный разрез по центру, застёжка на одну пуговицу по горловине. В пазухе вшиты небольшие вставочки из хлопчатобумажной ткани, местное название которых не указано собирателем. Рукава широкие, пришитые по основе среднего полотнища и низу поликов, заужены к запястью. Края изделия обшиты другой тканью. Стан отпорот, видны следы шва. Рубаха сшита вручную.

2) рубаха из шёлка с прямыми поликами, выполненными из более плотной ткани золотого и серебряного шитья, пришитыми по утку; по всему вороту косым стежком забраны мелкие сборки, без воротника, прямой разрез на пуговичном креплении. В пазухе вшиты небольшие вставочки из бумажной ткани. Рукава широкие, пришитые по основе среднего полотнища и низу поликов, заужены к запястью. Края изделия обшиты другой тканью. Стан короткий. Рубаха сшита вручную.

3) рубахи с прямыми поликами, пришитыми по утку, по всему вороту забраны мелкие сборки, ворот-стойка с прямым разрезом спереди на всю длину изделия, с пуговичным креплением на воротнике. Рукава широкие, пришитые по основе среднего полотнища и низу поликов, зауженные к запястью, либо оформлены манжетой (вар.: обшлаг, кушачок). Стан до уровня коленей / низа спины. Такой тип рубах бытует и в настоящее время. Праздничные рубахи отличаются от повседневных подбором дорогих тканей, богатым украшением, в число которых входит борок – полоска из позумента на воротнике-стойке, дутые «золотые» и медные пуговицы/запонки; двойная машинная строчка из ярких контрастных ниток, прошитая по окружности горловины, периметру ластовиц и вокруг них, по низу рукавов, полностью прострачивали планку, оформлявшую разрез. На рубахах с частичной подкладкой – до середины предплечья – прострачивается одинарная строчка, фиксирующая подкладку к изделию. Современные рубахи шьют из фабричного шёлка и парчи по традиционному способу кроя с зауженным к запястью рукавом; вышли из использования изделия с манжетой, что объясняется упрощением в изготовлении рубах. Уместно предположить, что оформление низа рукава манжетой связывалось с чисто практической целью – возможность фиксирования рукава на уровне локтей, что было удобным при использовании таких рубах в застольях или работе – сохраняло изделие от загрязнения.

Сарафаны. Наряду с рубахой, распространенным видом одежды был сарафан, который имел различные названия в зависимости от способа пошива – косоклинный, косой, кошёный, лопатина, прямой, сарафан, сарафанчик, юбка с лифом, нижна юбка; от используемой ткани – камка, камчатый, пестрядинный, матерчатый, штофник, бархатник, ситник, китайка; от степени изношенности – сарафан, сарафанишко, сарафанец; календарной приуроченности – говеннисной, т.е. тот, что носят в пост; горочный – предназначенный для праздника горка; возрастной принадлежности – старушечьий; сарафан наделялся следующими характеристиками: по полноте изделия трубистый ‘объёмный’ и узиханный ‘куцый’. Все эти виды сарафана разновременны по происхождению, имеют разную судьбу – степень бытования, сохранности, разную функциональность, специфику.

Благочестивые староверы до сих пор косоклинный сарафан на коротких лямках, с высокой грудинкой называют исключительно лопатина и не применяют к нему название сарафан, которым обозначают изделия прямого покроя со складками на узких лямках с фиксацией на тесьме под грудью (супонь). Прямой тип сарафана на Нижней Печоре прочно вошёл в обиход уже к концу первой трети XX в. Особое отношение к нему как греховной одежде, вероятно, сформировалось в силу его формы – заниженная линия верха, подчёркивающая женскую грудь, и отражено в усть-цилемской загадке: «Красивый бес на бабу влез» (сарафан). Сарафан, как воплощение нечистого, представлен и в демонологических рассказах, где персонажи, например, русалки, являются в ярко-красных сарафанах.

Уместно предположить, что, несмотря на экстравагантность сарафана и призыв благочестивых староверов к скромности в одежде, такой раскрой сарафана был разработан усть-цилемскими мастерицами, поскольку в поморских селениях его бытование не выявлено. Подобный сарафан использовался и ижемскими женщинами, но сохранение русских названий элементов и деталей одежды, скорее, указывают на авторство усть-цилемских портних. Мотивацией к разработке сарафана с заниженной линией груди могла стать обозначившаяся разница в численности полового состава населения – преимуществом женщин, вызванная ходом Первой мировой и гражданской войнами. Информанты отмечают, что сарафан такого фасона в годы его утверждения в среде так и не приняли старухи, запрещавшие и молодёжи носить «срамной сарафан», но именно молодёжь подхватила это веяние «моды» и сарафан прочно вошел в обиход первоначально в качестве повседневной, а затем и праздничной одежды.

Из культурных значений важным выразителем были покрой и размер сарафанов. Это были стойкие маркёры-определители этно-и социопризнаков. Для праздничного костюма большое значение имели длина и полнота изделия. Прежде всего, это относилось к праздничным и обрядовым косоклинным, а к 1940-м гг. и прямым сарафанам – их шили длинными, поскольку считалось, что в хороводе ноги должны быть закрыты, в ином случае говорили: «ноги видно – не почётно»; если сарафан едва прикрывал голеностоп, то такой называли подергушкой. Достоинство косоклинного сарафана заключалось в использовании роскошных тканей: с золотой и серебряной нитью, яркого штофа, цветастого репса; в богатстве декорирования: нашивки из золотого позумента на всю длину изделия (строки), дутые ажурные пуговицы. Богато украшенный косоклинный сарафан из «золотых» тканей назывался сушун. Красота прямого сарафана зависела от количества и глубины складок задней части и пышности сборок переда. Для повседневного ношения и работы сарафаны шили короче на 20 см.

Самым ранним типом сарафана, бытовавшим и в настоящее время и использующимся в усть-цилемских селениях, является косоклинный: на узких лямках, на подкладке. Они представлены следующими подтипами.

1) С двумя прямыми передними и одним задним полотнищами, к которым с боков «ёлочкой» пришивалось по два клина. Перед изделия сверху был немного завышен и прикрывал грудь, пройма выкраивалась округлой.

2) С одним прямым передним и задним полотнищами, к которым с боков пришивали по одному большому клину. Перед изделия сверху был немного завышен и прикрывал грудь, пройма выкраивалась округлой.

3) С одним прямым передним и задним полотнищами, несколькими подклинками. Верхняя часть была такой же, как у сарафана первого подтипа. Общим украшением этих сарафанов был позумент или широкая тесьма (строки), которые пришивали спереди по центру на всю длину изделия, а также дутые пуговицы на воздушных петлях. Верх изделия (перед и зад) и лямки также оформляли позументом/тесьмой. Такие сарафаны бытовали повсеместно на Русском Севере.

4) Сарафан с прямым передним и задним полотнищами, клинья «ёлочкой»; на поздних сарафанах (1970-е гг.) клинья не имели определённых форм, поскольку изделие шили из двух-трёх сарафанов, выбирая цельные куски, от величины которых и зависел их крой; их пройма округлая. На сарафанах из плотной ткани, например, бархата спереди закладывались по четыре неглубоких складки-защипа, сзади по две-три, исходящие от центра к бокам изделия; на шёлковых и сатиновых сарафанах по линии груди и спины закладывалась мелкие многочисленные складочки-защипы. Украшался только верх сарафана: горизонтальные и вертикальные нашивки из позумента или тесьмы пришивали спереди по верху изделия и по центру на высоту 25-30 см; пуговицы.

Косоклинные сарафаны носили с юношеского возраста до старости. Для повседневного ношения они были без нашивок. Первые три подтипа бытовали в усть-цилемских селениях до конца 1940-х гг., затем были вытеснены прямым сарафаном. В некоторых деревнях до 1960-х гг. такие праздничные сарафаны входили в состав свадебного наряда невесты, и в зависимости от использованной ткани получали названия (бархатник, штофник). В настоящее время сохраняется и используется четвёртый подтип сарафана исключительно в качестве моленной и погребальной одежды, который называется исключительно лопатина.

Прямой сарафан на узких лямках, названный Б.А. Куфтиным «московский», относится к третьему типу сарафана. Изделие состоит из пяти-шести прямых полотнищ (в зависимости от ширины ткани), задняя часть закладывается в крупные складки – с боков к центру; перед шьётся из двух полотнищ и собирается на вздержке. В настоящее время по-прежнему сохранены названия деталей сарафана. Верх задней части изделия – задинка; портнихи особо выделяют эту часть сарафана в силу трудоёмкости работы: «одну задинку прострочишь и уже можешь сказать, что сарафан готов – очень трудна эта работа. Надо складочки ровно выстрочить на машинке» (Записано от И.П. Тороповой, 1933 г.р. в с. Усть-Цильма, в 2008 г.). Расстояние между лямками (подмышками) называется продух; эта часть сарафана всегда должна быть натянута, если сарафан доставался в наследство и был велик, то продухи убавляли, в ином случае изделие утрачивало форму и обвисало. Украшением праздничного сарафана служат «золотые» кисти, обшивка лямок и верха задней части сарафана ярким атласом. До сер. 1970-х гг. повседневные и менее нарядные сарафаны украшали нашивками из чёрного сатина (бе́йки), и мелкими складками (подши́вки), прошитыми по всей окружности сарафана на высоте не ниже 40–45 см. С проникновением в край современных парчевых тканей, мастерицы начали изготавливать кисти из парчи, которые в настоящее время по-прежнему используются. В качестве нашивок использовали фабричное кружево, которое окрашивали в черный цвет. К левой стороне подола на высоте 30 см пришивалась полоска ткани (подподо́лье), а низ сарафана обшивался плотным материалом, чаще с ворсом и назывался ще́тка. Эти детали сарафана и ныне используются для придания дополнительного объёма изделия.

Нагрудная одежда. Нарядной женской плечевой одеждой является коро́тенька – короткая, распашная, расклешённая на подкладке, на узких лямках, с прямым разрезом, с украшением пол и верха позументом или парчой. Полы соединяются потайными пуговицами. Покрой коро́теньки известен двух видов: 1) на узких лямках с боковыми швами; передняя и задняя части раскраивались способом «полусолнце»; 2) на узких лямках с боковыми швами; перед с боков слегка расширен книзу, на задней части закладывали складки, направленные с боков к центру. В прошлом коротенька была видом одежды девушек и молодых замужних женщин, носивших распашной наряд первые пять лет замужества. Изделие являлось составной частью свадебного наряда: его носили с косоклинным и прямым сарафаном; с к. 1960-х гг. коротеньку начали надевать поверх нарядного фартука. Дальнейшие изменения, связанные с использованием этого вида одежды произошли в сер. 1990-х гг. – коротеньку, как и прочую нарядную традиционную одежду, начали шить девочкам от трёх лет, которых приводят на хороводные гулянья. В настоящее время душегреи носят и девочки, и 50-летние женщины.

К поясной одежде относится праздничный фартук. Данный вид одежды появился в первой трети XX в., когда косоклинный сарафан был вытеснен круглым (прямым). Фартук является исключительно нарядным видом одежды, который носят с прямым сарафаном, повязывают под грудью на уровне крепления сарафана и закрывают прорезь (супо́нь). Изделие изготавливается из двух прямых полотнищ ткани или трёх (в зависимости от ширины) и первоначально по поясу присбаривалось в мелкую складку, а в настоящее время закладываются глубокие складки. Верх изделия по талии оформляется поясом из той же ткани, с боков крепятся длинные концевые завязки. Украшением изделия служат кисти, пришитые от подола на высоте 30 см; окантовка атласом подола и боков фартука до уровня нашивки кистей. Фартук носили девушки и замужние женщины репродуктивного возраста в дни свадебных и праздничных застолий, на горочные гулянья. После 45–50 лет женщины постепенно упрощали свой наряд, и первым видом одежды, который исключался из повседневного и праздничного костюма, был фартук. В настоящее время фартуки надевают на горку, в дни свадебных гуляний женщины всех возрастов, за исключением старух, и это не осуждается хранителями традиций, полагающими, что народная одежда самая почётная.

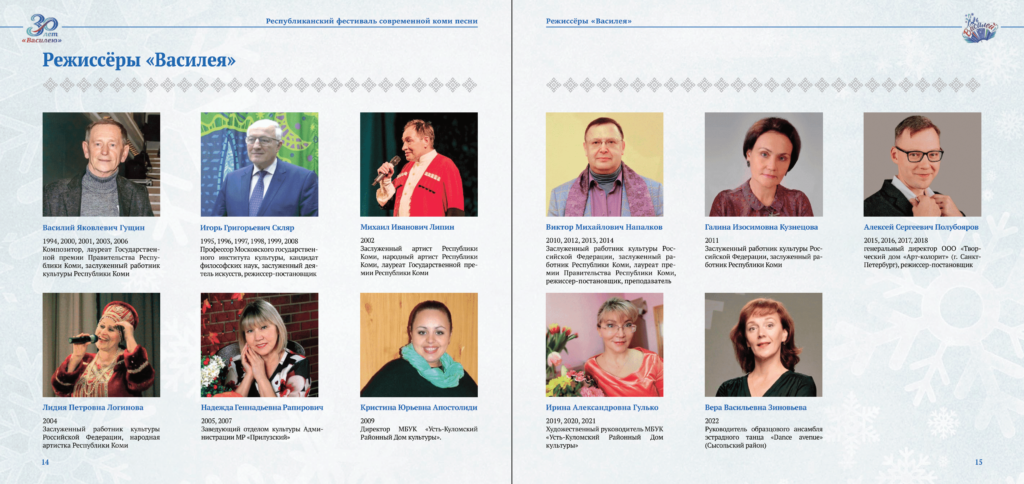

Головные уборы. Головной убор с названием «шапка» являлся сугубо мужским. Усть-цилемские женщины носили чепцы и декоративные головные уборы на твёрдой основе, не имевшие обобщающего названия. Каждый конкретный вид убора обозначался по-особому. Головной убор-шапка в гардероб современных женщин проник лишь в 1970-х гг., но в прошлом термин активно использовался в разговорной речи и относительно женщин, например, когда характеризовали их устойчивость к окружавшему сообществу/индивидам: «повесить шапку на ухо» означало не реагировать на пересуды сельских жителей, близких. Устойчивым выражением «надеть глухую шапку» характеризовали мужчин-примаков, вошедших на проживание в дом жены. «Последнюю шапку с себя снимет», – говорили о бескорыстном, щедром человеке; «пришивно́й си́мой» называли легкомысленных людей. Си́ма «капюшон».

Главным элементом женских головных уборов был платок, который носили с младенчества до последних дней земной жизни. Платок был первым подарком девочке-младенцу, который ей дарила крёстная вместе с нательным крестиком и поясом при крещении. Ношение платка было знаком приличия девушки/женщины, выражением «утерять с головы плат» характеризовали девушек «лёгкого» поведения.

Достоинство платка зависело от фактуры материала и размера, определявшегося в четвертях (об этом говорилось ранее). Ранних сведений о типах платков, бытовавших на Печоре, не сохранилось. Известно, что со второй трети XIX в. устьцилёмки уже носили фабричные платки, многие из которых используются в настоящее время. Соро́чка – небольшой платок из ситца, в нём совершали работы по дому; шалю́шка – платок средних размеров (полушалок) из штапеля или шерсти, использовался для повседневного ношения, а из шёлка или кашемира – в воскресные и праздничные дни. Одним из критериев, по которому платок причисляли к нарядному, были кисти из шёлковых или шерстяных ниток; иногда женщины самостоятельно дополняли ими фабричные платки, придавая им праздничность.

Названия платков были образованы от фактуры тканей и способов изготовления. Ре́псовые – праздничные платки из шёлка и полушёлка, ткань с лицевой стороны отличалась мелкими округлыми рубчиками, образованными двойной прокидкой утка (репсовое плетение) или за счёт разницы в толщине нитей утка и основы (ложнорепсовое переплетение). Их прежнее название – гродетур. Такие платки бытовали повсеместно на Русском Севере, различавшиеся по цветовым решениям на несколько видов, со сходным характерным узором, укрупнявшимся от центра к краям, варьирующимся в формах и размерах завитков». В усть-цилемских селениях преобладают репсовые платы следующих цветовых решений: красно-зелёные, синие-оранжевые, зелёно-сиреневые с местным называнием чафра́неные, оранжево-голубые; во всех перечисленных видах платков общим является ещё и чёрный цвет. Бело-голубые, бело-розовые и бело-оранжевые – во всех двухцветный орнамент. У всех платков основу орнамента составляют в центре мелкие цветы, по углам крупные букеты/гирлянды цветов и крупный стилизованный растительный орнамент из завитков по кайме. Платки различались по размерам, нашедшим отражение в выражениях: ма́лых плато́в, сре́дних плато́в, больши́х плато́в.

Канафа́тные – шёлковые платки, с геометрическим узором, состоящим из крупных квадратов, центр которых украшен золотой нитью. Такие платки нарезали из полосы ткани, использовавшейся в Вологодском крае в качестве фаты, а устьцилёмки носили в виде платков, из одной полосы получалось по два платка. Платок имелся только у женщин из зажиточных семей и считался «богатым»; наличие в нём золотой нити послужило основанием для его другого названия – золотой плат; устьцилёмки его определяют как поче́тный. Наличие в гардеробе такого головного убора являлось критерием богатства.

Парчовый платок начали использовать с середины 1960-х годов. Его изготавливали из куска фабричной ткани, по краям распускали нить, и делали короткие кисти, а также оформляли плетёными кистями из шёлковых ниток.

А́глицкий платок – в усть-цилемских деревнях так назывались полушерстяные полушалки, основной фон которых был красный, в растительном орнаменте по кайме присутствуют белый, синий, зелёный цвета. В настоящее время к такому виду платков причисляют и ситцевые платки бело-красной расцветки, которые в прошлом предназначались для выполнения сенокосных работ.

Редни́нный плат – полушерстяные и хлопчатобумажные платки, чаще зелёного цвета с многоцветным узором, центральный орнамент – «восточные огурцы», мелкие цветы. Платок входил в состав обрядовой одежды: использовался для совершения соборных служб и заручения невесты в свадебном обряде. Молитвенные платки были строгими, их не украшали кистями, ссылаясь на греховность: «Кисти не пришивали к платкам, в которых ходили молицце, шшыталось грехом. Бут-то на кистях бесы сидят, так преш говорили, нельзя украшать висюльками одежу, в которой моляцце. В платах с кистеми только нарежаюцце, на горку ходят, на госьбы, а к образам не ставают» (Записано от А.А. Чупровой, 1928 г.р., в с. Усть-Цильма в 2004 г.)

Кроме платков, устьцилёмки носили и другие головные уборы и украшения. Убранством являлась непосредственно атласная/шёлковая/парчовая лента или небольшой платок, чаше косынка, которую сворачивали в полоску и завязывали вокруг головы. Девушки украшали косы лентами, которые они приобретали сами у чердынских купцов или принимали в качестве подарка от потенциальных женихов.

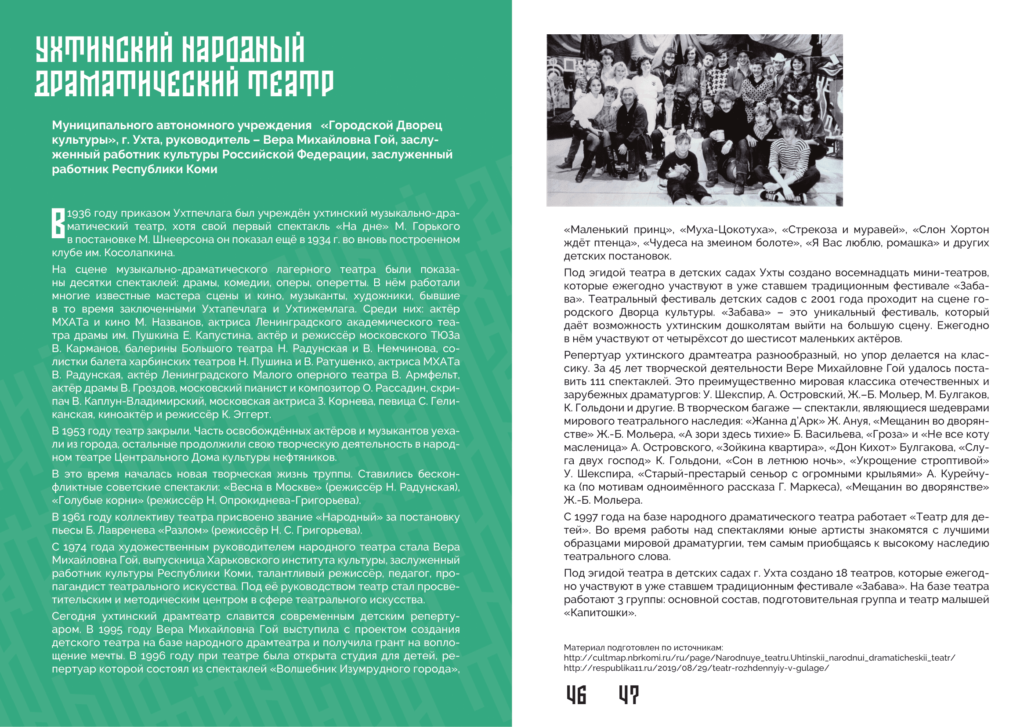

Полный набор украшений девушка могла использовать лишь после приглашения её в круг совершеннолетней молодежи. Среди девичьих головных уборов распространенными были повязки различного шитья, которые носили повсеместно в России. На знаковом уровне головное украшение девушки, достигшей совершеннолетия, было одним из символов девичества, воплощением красоты, свободы, достоинства.

Самым дорогим девичьим головным убранством был хаз. Для его изготовления брали различные виды тканей, в том числе и цветовых решений: на очелье использовали широкий позумент, который по низу расшивали речным жемчугом, широко распространённым для украшения головных уборов по всему северу и северо-западу России. Затылок украшали шелковыми или полушелковыми тканями одного вида, а ленты – из другого. Изделие фиксировалось на голове при помощи потайных завязок; ленты являлись декоративным украшением, их перекидывали половинным узлом. Девушки из богатых семей имели по два-три таких украшения. В них ходили на горочные гулянья, рождественские посиделки, участвовали на девишнике, а подружки невесты – золовки – и на свадебном гулянье.

В настоящее время бытуют два типа головных уборов, согласно местным названиям и формам:

1) Кокошник – мягкий невысокий чепец, на подкладке с каплевидным донцем и околышем, завязками на затылке, по краю окантовка из более плотной ткани. Его постоянно носят женщины, использующие традиционную одежду. В их гардеробе обязательно имеется праздничный кокошник, сшитый из дорогих тканей и один-два из ситца – для повседневного ношения. В прошлом вдовы, не пожелавшие вторично вступать в брак, прекращали носить кокошник, что для сельских свах являлось знаком, и в дальнейшем их уже не рассматривали как потенциальных «невест». В настоящее время кокошники носят даже женщины почтенного возраста, объясняя: «для тепла».

2) Побо́йник – свадебный головной убор на твёрдой основе, название образовано от общерусского повойник, а по форме является типом сборника, бытовавшего в Архангельской губернии, – один из вариантов древнерусского кокошника. Сохранились побойники из старинных тканей золотого и серебряного шитья, по сведениям местных жителей, бытовавшие в 1930-е гг., современные шьют по старым образцам из парчи. Сверху по окружности головы крепят ленту (отди́рыш) также из «золотой» ткани особым безузловым способом: концы ленты выводят с затылка вперёд, перекручивают, разводят по разным сторонам и прячут под основу. На улице поверх побойника невестам накидывали большой репсовый плат, свернутый на угол, который не завязывали, его концы свободно спадали по бокам.

В 1990-е гг. с молчаливого согласия старух, побойник начали шить девочкам трёх-семи лет, которых наряжают в народный костюм в дни горочных гуляний.

Пояс – обязательная часть костюма, в прошлом его вместе с нательным крестом впервые дарили при крещении, и поэтому почитался одним из христианских символов. Имя, крест и пояс – первые культурные знаки, при наличии которых новорождённый обретал статус человека. Не случайно в усть-цилемской традиции о младенце, умершем некрещёным говорят, что на том свете он будет пребывать слепым и голым. «Без креста, да без пояса, как арестант», – говорят повсеместно о человеке, пренебрегающем данными атрибутами. Пояс определял пристойность человека, а об утратившем приличие в поведении, говорили, что он распоя́сался. В других случаях жизни выражением «задёрнуть за пояс» подчёркивали деловитость человека, превосходившего кого-то в каком-либо деле. «Запоясаный топор» – так называли отцовского помощника (в том числе и дочь), который всегда находился при нём и во всём помогал ему.

Пояса различались по названиям, технике изготовления, материалу и предназначению: опояска – широкий орнаментированный плетёный пояс из шерстяных ниток, использовался для ношения с верхней одеждой; поясом называли узкую орнаментированную тканую полоску, сплетенную на бердышке, которую носили с праздничной и повседневной одеждой; круглые плетёные пояса из цветной шерсти или шёлка завязывали по праздничной одежде; узкий плетёный пояс из разноцветных шерстяных ниток являлся обрядовым, его завязывали на время соборного моления; сетка – женский обережный пояс из простых или полушёлковых ниток, изготавливается по аналогии вязания рыболовных сетей при помощи деревянной иглы, носят с рубахой или сарафаном. Пояса, предназначенные для ношения с горничной одеждой, собирательно назывались пое́сья. Все они на концах оформлялись недлинными густыми кисточками из цветных ниток, использовавшихся при их изготовлении.

Народный костюм для устьцилёмов не просто одежда, защищающая человека от погодных явлений природы, она раскрывает их представления о красоте, нравственности. Для староверов, проживающих в иноэтничном окружении, костюм является знаком их принадлежности к русскому народу, выражением их этнического сознания. В настоящее время жителям Республики Коми Усть-Цилемский район известен как край, где бытует знаменитый праздник горка, в котором народная одежда является обязательной частью самобытного гулянья.

Татьяна Ивановна Дронова