Рукописная книга Удоры

- Наименование объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации

Удорская рукописная книга.

- Вид объекта:

Знания, выраженные в объективной форме, традиционные технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения, существующих на определенной территории.

- Этническая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации:

Коми-зыряне (удорские коми).

- Языковая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации:

Удорский диалект коми языка, русский язык.

- Конфессиональная принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (при наличии):

Староверы-беспоповцы.

- Наименование места (мест) бытования объекта:

Удорский район Республики Коми

- Населенный пункт (населенные пункты), являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта:

Коми села и деревни в бассейнах реки Вашка: с. Чупрово, д. Коптюга, д. Тойма, д. Верхозерье, д. Муфтюга, с. Важгорт, д. Кривое; с. Большая Пучкома, д. Острово, д. Выльгорт

- Субъект (субъекты) Российской Федерации, являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объект:

Республика Коми. Российская Федерация

- Географические координаты места (мест) бытования объекта:

63°27′ с. ш. 48°54′ в. д.

Краткое описание объекта.

Удорская рукописная книга – самобытное культурное явление, сложившееся среди коми крестьян-старообрядцев в бассейне р. Вашки, притоке Мезени (современный Удорский район Республики Коми) в XVIII в. и достигшее расцвета в конце XIX – начале ХХ в.

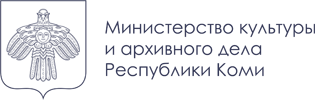

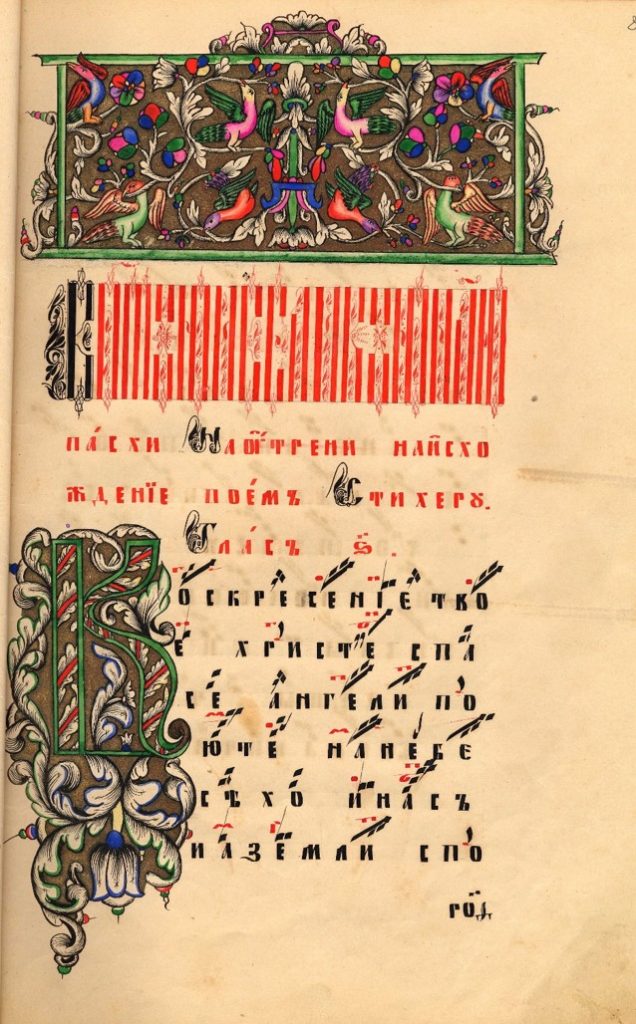

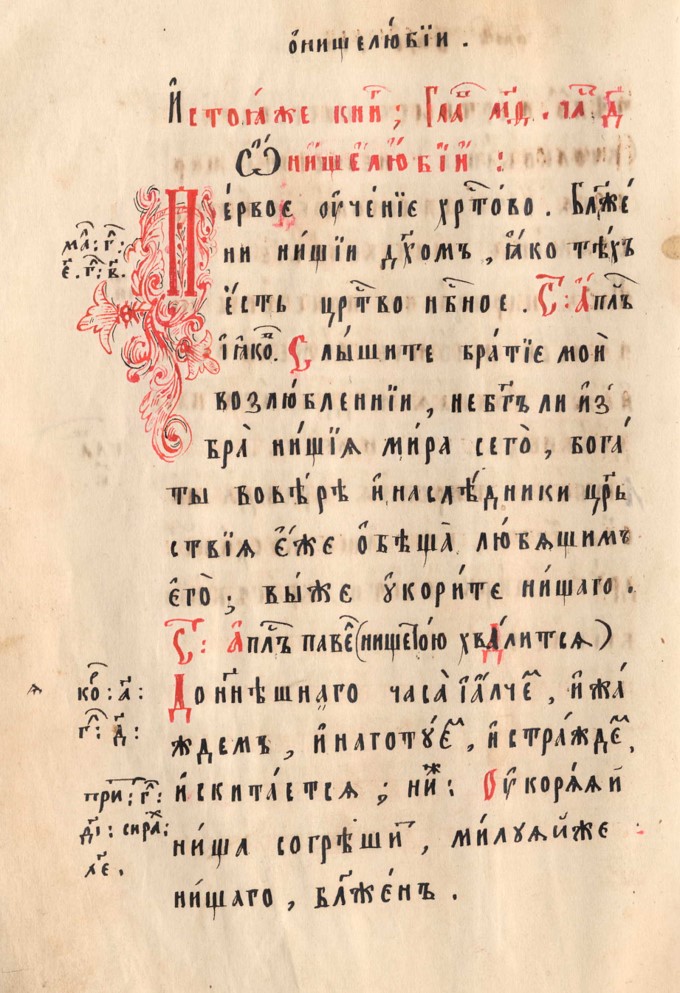

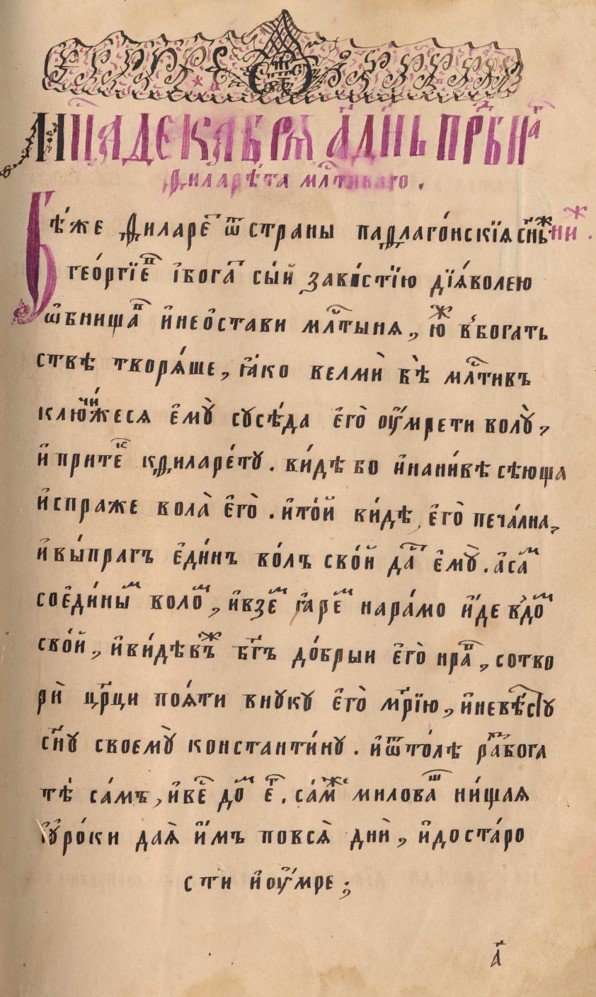

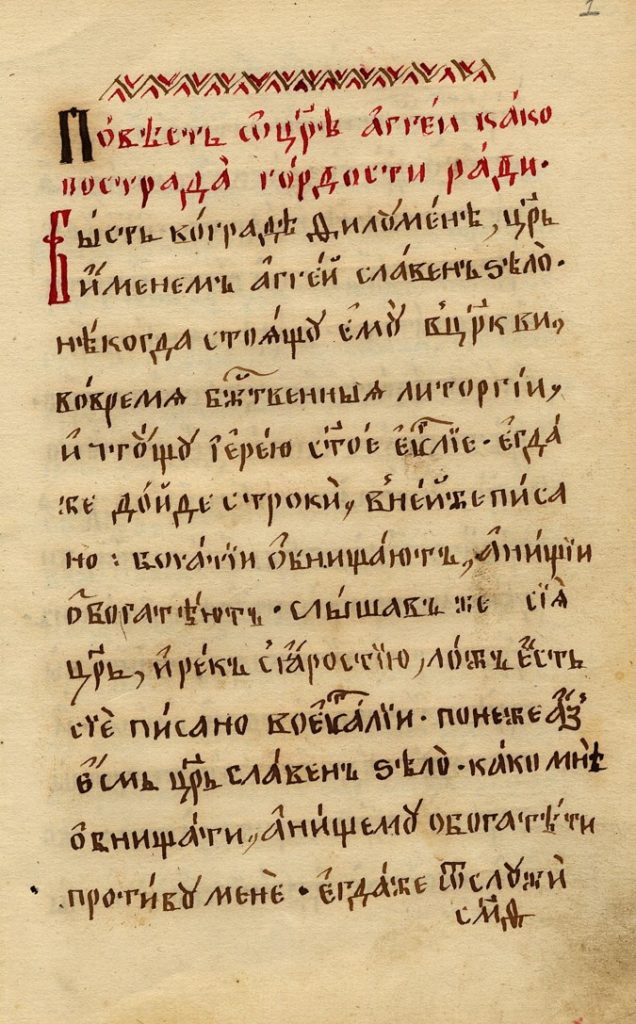

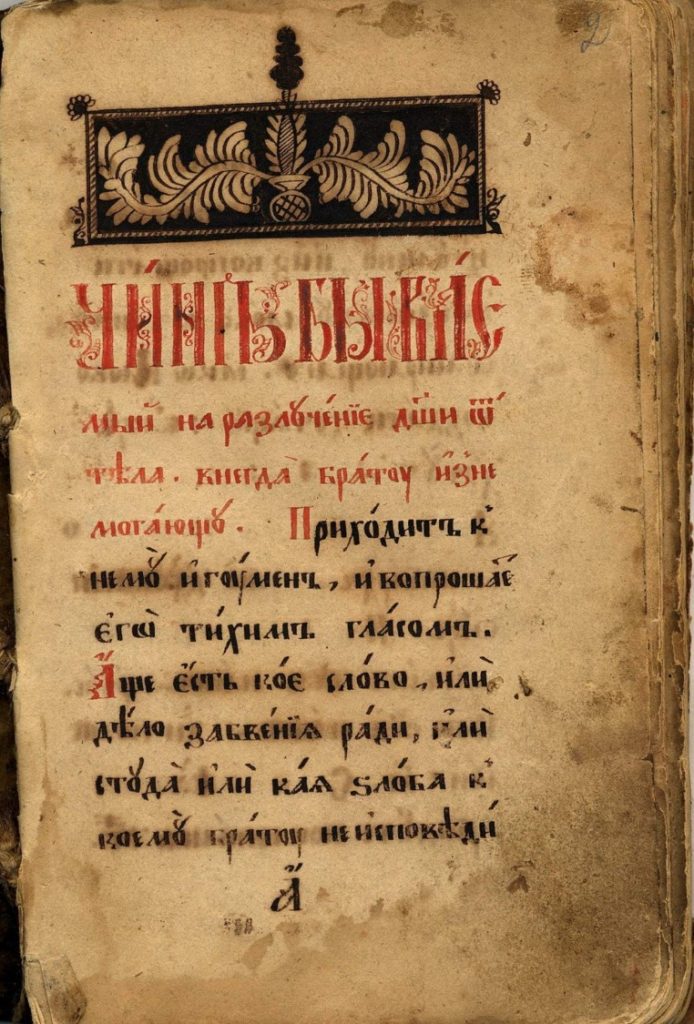

Рукописи удорских староверов свидетельствуют о высоком уровне книжного мастерства местных переписчиков, сохранивших рукописную традицию до второй половины ХХ в. Рукописные сборники в основном выполнены традиционным кириллическим книжным письмом – полууставом; лучшие образцы восходят к поморскому (выговскому) полууставному письму. Рукописи нередко украшались миниатюрами и книжными орнаментами поморского и старопечатного стилей.

Подробное описание объекта.

Рукописная книга удорских староверов – самобытное явление старообрядческой культурной традиции, возникшее в конце XVIII века в северо-западной части Коми края среди коми крестьян-староверов в бассейне р. Вашки, притоке Мезени (ныне – современный Удорский район Республики Коми).

Распространение старообрядческой книги на Удоре. Появление старообрядческой культуры на Удоре связано с притоком староверов из различных севернорусских регионов, которые, опасаясь гонений и преследований со стороны официальных властей, бежали в отдаленные северные земли. Старообрядцы-переселенцы постепенно ассимилировались с местными коми крестьянами, переняв их язык и культуру, и во многом способствовали утверждению своих мировоззренческих установок среди удорских жителей. Усвоение старообрядческой религиозной идеологии способствовало не только распространению общей грамотности среди местного населения, но и активизации рукописной деятельности и становлению самобытной книжной культуры. Рукописная традиция удорских староверов оформилась под влиянием письменного наследия крупнейших северорусских старообрядческих духовных центров – Поморья, Каргополья, Мезени, Северной Двины, воплощая и развивая их духовные традиции. Вместе с тем удорской традиции нельзя отказать в самобытности, поскольку на формирование духовного наследия местного населения, а также на их самосознание повлияла не только старообрядческая идеология в целом, но и собственная специфика жизнедеятельности и бытового уклада, и в первую очередь двуязычный характер культуры жителей Удорского края.

Палеографическая и кодикологическая характеристика удорских рукописных книг. Книжное наследие удорских крестьян-старообрядцев следует отнести к поздним рукописным традициям, зародившимся в конце XVIII в. и достигшим своего расцвета в конце XIX в. – начале XX в. Удорские рукописи, являясь образцами поздней крестьянской рукописной книги, имеют ряд специфических черт в кодикологическом и палеографическом отношении, которые проявились, с одной стороны, в общей ориентации поздней старообрядческой книги на традиции древнерусской и ранней старообрядческой книжности, с другой – отразили веяния Нового времени.

Как правило, удорские книги написаны на бумаге, изготовленной на писчебумажной «Фабрике наследников Сумкина» в городе Лальске Великоустюгского уезда Вологодской губернии, Косинской фабрики Рязанцевых. Особенности оформления рукописей удорских староверов позволяют говорить о высоком уровне книжного искусства местных переписчиков и составителей рукописных книг.

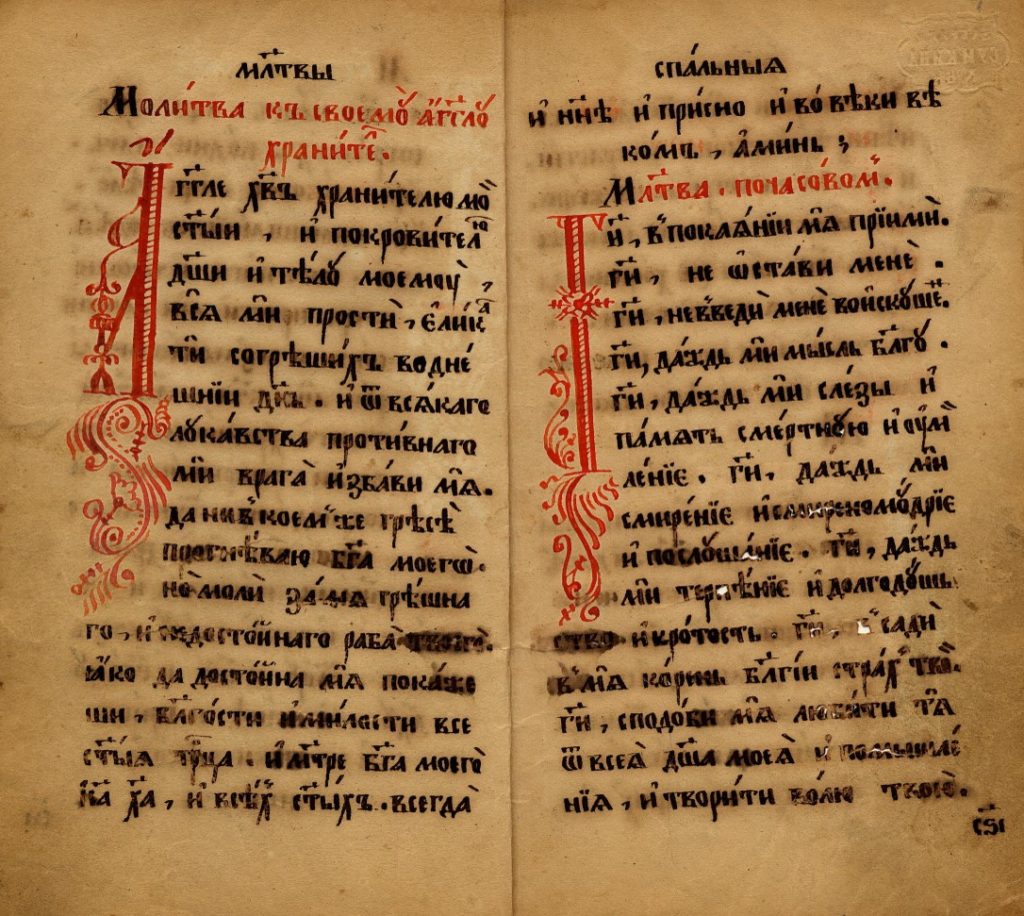

Большинство рукописных сборников написано полууставом, восходящим в своих лучших образцах к поморскому (выговскому) полууставному письму.

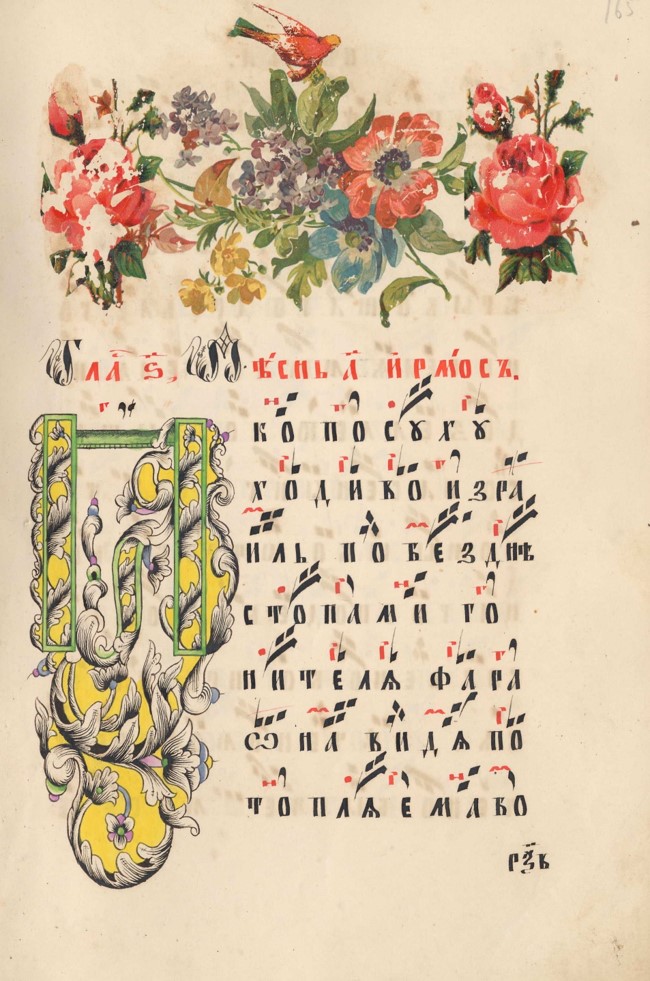

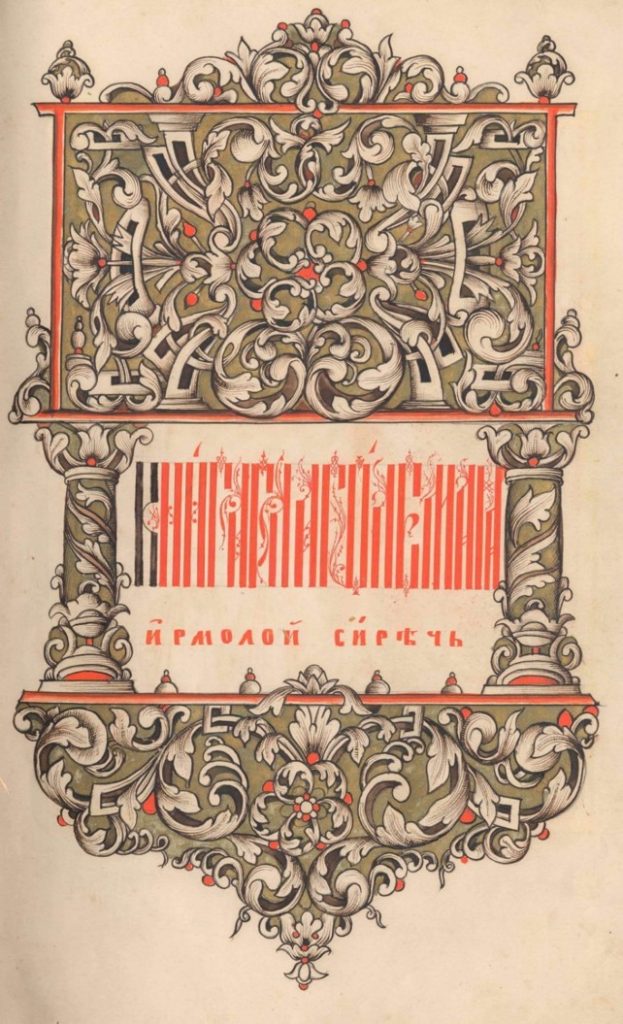

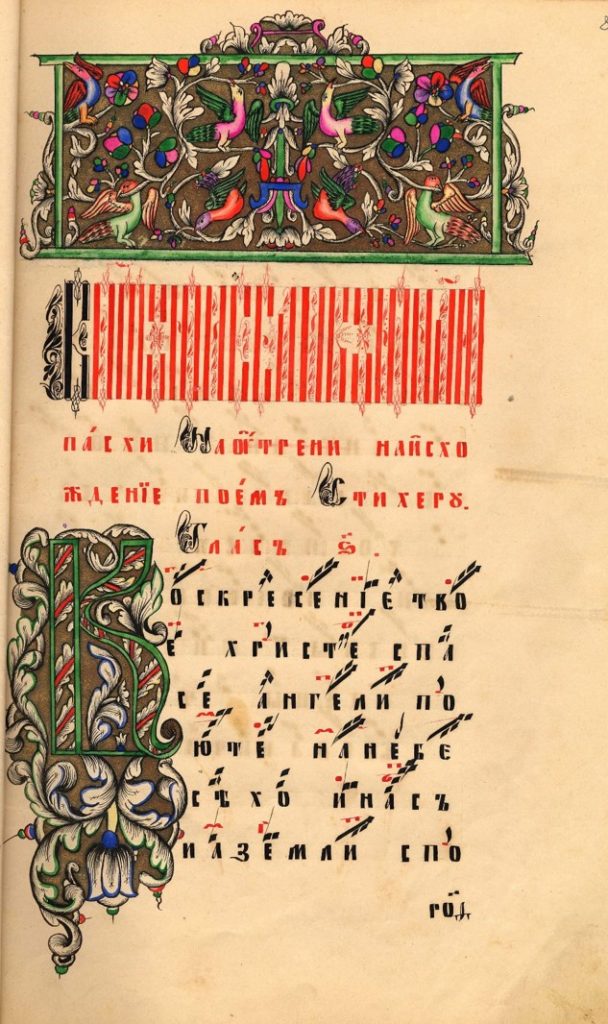

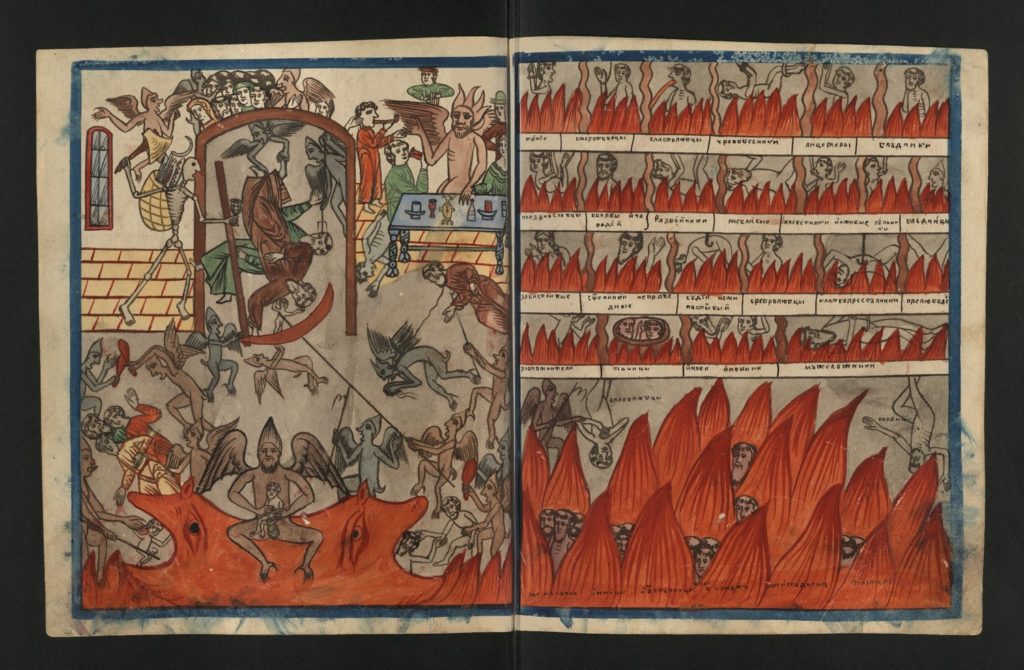

Особое внимание заслуживают лицевые рукописные сборники, имеющие богатое оформление: красочные заставки, заставки-рамки, концовки, вязь, рисованные инициалы в выговском стиле, миниатюры, «богатые» кожаные переплеты с золотым теснением и металлическим застежками. В рукописях поморской стилистики встречаются цветочные (простые шестилепестковая и восьмилепестковые розетки, василек), растительные (крупная ягода типа малины с мелкими зернышками, переплетение гибких побегов), орнитоморфные («райские» птички), геометрические («зеркальце» или «кристалл», решетчатое переплетение ремней) мотивы, вазоны, колонны, в которых вплетены элементы виноградной лозы. В орнаментальных элементах использована золотая (фон), красная, зеленая, синяя краски.

В некоторых сборниках имеются заставки и концовки, выполненные в подражание гравированным орнаментальным элементам старопечатных дониконовских книг.

В то же время многие рукописи не отличаются тонкостью исполнительской манеры, выполнены неумелой крестьянской рукой – небрежным полууставом и почерком, подражающим кириллическим изданиям. Встречаются рукописи, созданные в ХХ в., которые нередко написаны гражданской скорописью на листах из школьных тетрадей.

Типы рукописных сборников. Подавляющее большинство удорских рукописей представляет собой богослужебные сборники, предназначенные для культовой практики – «домашнего» богослужения. Среди них встречаются такие книги, как ирмологии, обиходы, канонники, тропари и кондаки, месяцесловы, чиновники, требники и др. Рукописи богослужебной направленности могли содержать службы и чины по крещению и погребению единоверцев («Чин погребения мирян», «Аще младенец умрет не крещен…» и др.). В ряде случаев подобные книги представляют собой рукописи смешанного состава, когда под одним переплетом объединяются уставные сочинения богослужебного характера и повествовательные тексты – поучения, наставления, повести.

Среди богослужебных книг нередко встречаются рукописи со знаменной (крюковой) нотацией – особой знаковой системой, предназначенной для записи мелодии. Удорские староверы-странники использовали книги в своей богослужебной практике, сохраняя традиции знаменного пения до 60-70-х гг. ХХ в.

Характерным типом удорской старообрядческой книги XIX—XX вв. являются историко-полемические рукописи, связанные с догматическими разногласиями и спорами староверов со своими идеологическими противниками. Историко-полемические рукописи представляют собой книги небольшого формата в 4-ю и 8-ю долю листа; других случаях это обширные крупноформатные полемические сборники (во 2-ю долю листа), гектографированные и стеклографированные издания, выполненные способом безнаборного тиражирования (Просветители, Соборные деяния).

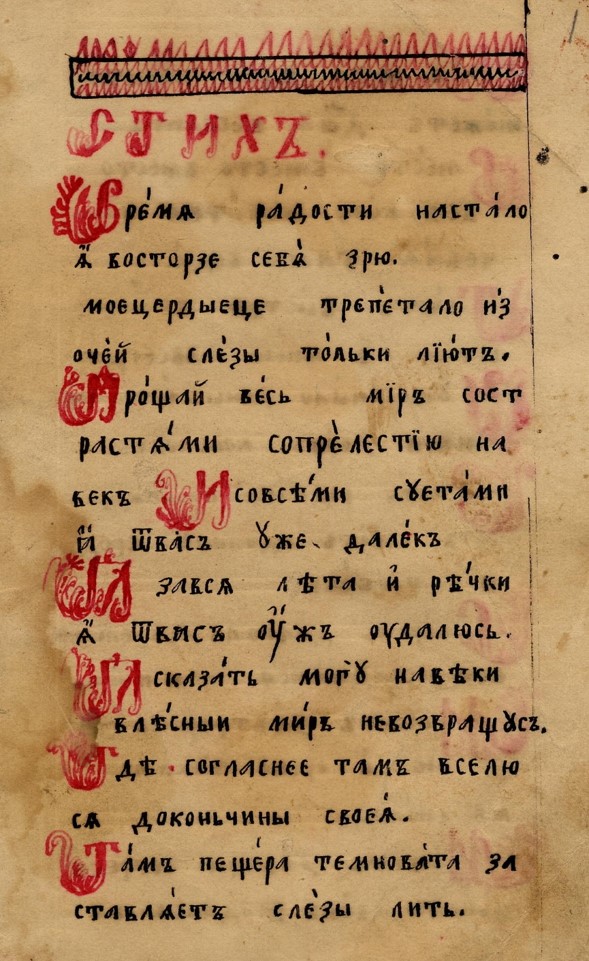

К распространенным типам книги можно отнести также сборники духовных стихов, в основном созданные во второй половине XIX — начале ХХ вв. В рукописях встречаются стихи на ветхозаветные и евангельские сюжеты, эсхатологической тематики, житийные, пустынные и покаянные стихи и др.

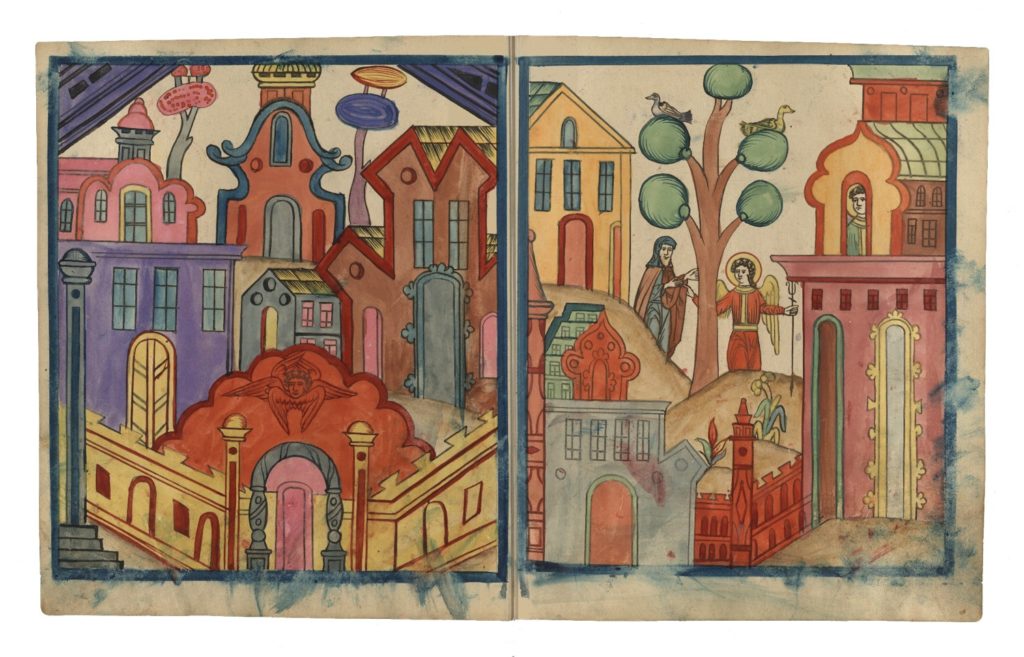

Особое место в удорской книжной традиции занимают рукописные сборники, предназначенные для душеполезного чтения, – «Цветники», которые отражают широкий круг литературных интересов удорских староверов. В составе четьих рукописей встречаются произведения традиционной старообрядческой тематики. Широкое распространение имеют нравоучительные тексты, выписанные из различных авторитетных книг – Библии, сочинений отцов и учителей церкви (слова и поучения Иоанна Златоуста, Ипполита папы Римского, Ефрема Сирина и др.), эсхатологические произведения, повествующие об антихристе и Страшном Суде, апокрифические тексты, переводные патерики, выписки из Пролога, Четий-Миней, дидактических сборников «Великое Зерцало» и «Альфа и Омега», статьи об истинном христианском житии, о постах и покаянии, о милостыне, молитве, о пользе чтения книг и т.д.

Наряду с византийскими и древнерусскими авторами в сборниках удорских книжников содержатся сочинения старообрядческих писателей – протопопа Аввакума и его сподвижников («Послание царю Алексею Михайловичу 1670 года из Пустозерской темницы», «Челобитная инока Авраамия царю Алексею Михайловичу» и др.), выговских авторов («Повесть о Корнилии Выговском», «Поморские вопросы и ответы»), а также страннических наставников, – основателя согласия старца Евфимия, руководителя общины странников-статейников XIX в. Никиты Семенова (Киселева) («19 статей»), Александра Васильева (Рябинина) («Увещание и извещение») и др.

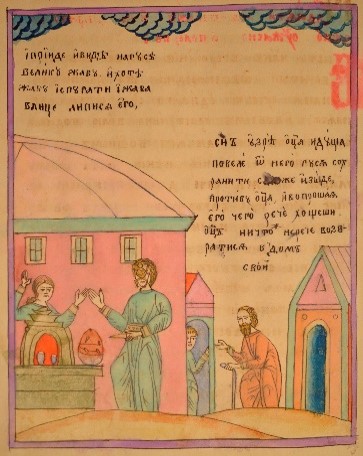

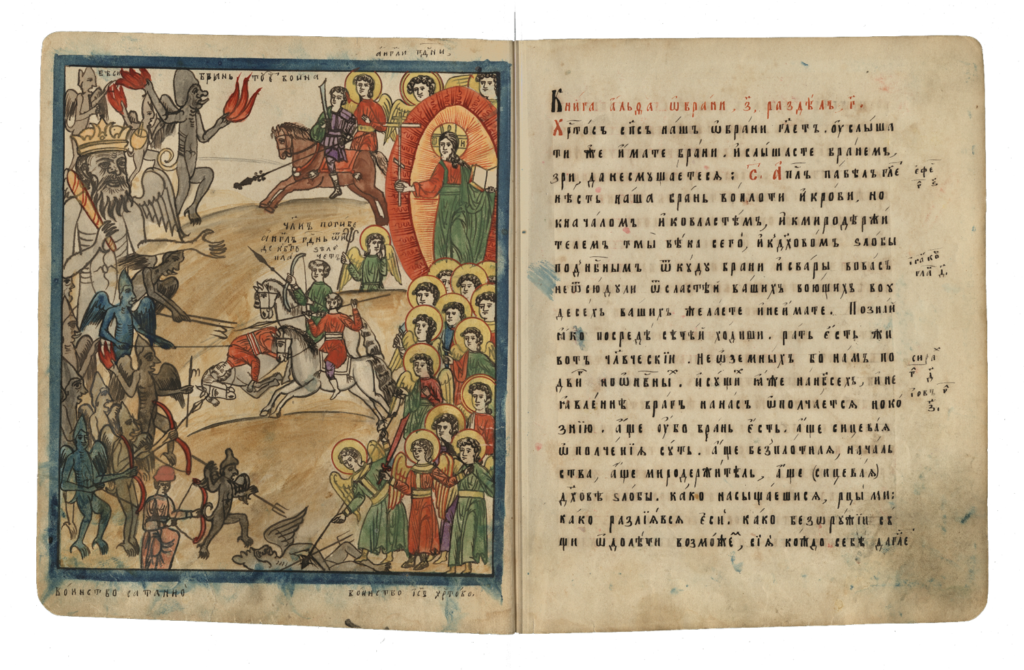

Встречаются в удорской книжности и характерные для севернорусской старообрядческой традиции лицевые рукописные цветники, которые богато иллюминировались буквицами, заставками, украшались миниатюрами. Нередко текстовая часть, орнаментальный декор, иллюстрации выполнялись разными людьми – переписчиками, декораторами, миниатюристами.

Контуры изображения – как орнаментальные заставки, так и миниатюры – переводились на поверхность листа (или иконы) старинным способом, которым пользовались иконописцы – методом припороха красочным пигментом с помощью так называемых сколков – «снимков» с образца, проколотых иглой. Полученное изображение обводилось карандашом, прорисовывалось чернилами и раскрашивалось акварелью.

Удорские книжники. В письменной традиции удорских крестьян-старообрядцев выделяются книжники, оставившие богатое рукописное наследие. Информация о биографиях и книгописной деятельности удорских староверов представлена в научных исследованиях А. Н. Власова, Е. А. Рыжовой, Е. В. Прокуратовой, Ю. В. Савельева.

Среди сохранившихся книжных памятников особо ценным является творчество представителей старообрядческого рода Рахмановых-Матевых-Палевых (с. Пучкома). Староверы имели большую библиотеку, которая в настоящее время насчитывает десятки рукописных и старопечатных книг, книг гражданской печати и обширное эпистолярное наследие. Помимо родовой коллекции Рахмановых-Матевых-Палевых, книги из этого собрания находятся научной библиотеки СГУ (Удорское собрание) и Национальном музее Республики Коми (собрание Текущих поступлений).

Самым известным переписчиком из рода Рахмановых-Матевых стал Иван Малахеевич Матев (1816–1886), рукописные книги которого выполнены четким полууставом, приближающимся к поморскому письму.

Украшением родовой коллекции Рахмановых-Матевых являются объемные, до тысячи листов, сборники-конволюты XIX–XX вв., в которых содержатся самые разнообразные статьи богослужебного и четьего характера, выписки из сборников «Маргарит», «Златоуст», «Книги о вере» и мн. др. Как отметила, Е.А. Рыжова, эти сборники можно считать «настоящей библиотекой в миниатюре»: в них содержаться самые разнообразные тексты богослужебного и четьего характера, выписки из различных древнерусских сборников, которые распределяются составителем рукописи в отдельные тематические блоки. Количество статей в этих сборниках достигает нескольких сотен (в одной из книг их около 500). Сборники-«цветники» создавались, как правило, нескольким писцами: начинал составлять рукопись И. М. Матев, продолжал работу сын переписчика М. И. Матев (? – 1917) и его племенник Д. Я. Матев (1883–1950).

Хранителем коллекции и родовой памяти являлась жительница д. Пучкома Мария Ивановна Палева (1926–1994): на многих рукописных и старопечатных книгах имеются ее читательские или уточняющие пометы. После ее смерти хранительницей родовой библиотеки стала ее племянница Анна Николаевна Сивкова, сыктывкарский журналист.

Среди рукописей староверов Рахмановых-Матевых выделяется мемуарное сочинение «Удорский дневник», создававшийся нескольким представителями крестьянской семьи на протяжении почти ста лет, с 1858 по 1950 гг. Самой значительной по объему частью рукописи являются записи И. М. Матева, представляющие собой наиболее связный повествовательный текст (охватывают почти 30 лет, с 1858 по 1886 гг.). В дневнике запечатлены описания и наблюдения, связанные с крестьянским земледельческим календарем, бытом, промыслами, ярмарками, представлены заметки фенологического характера, записи о природных явлениях. В тексте встречаются упоминания о войнах и событиях государственного значения (например, события русско-турецкой войны), приводятся различные приметы и народные поверья, дается им оценка, исходя из собственного жизненного опыта составителей рукописи.

Среди удорских переписчиков выделяются местные книжники, принадлежащие к одному из радикальных старообрядческих согласий. Странники полностью отвергали мирскую жизнь, полагая пришествие в мир антихриста свершившимся фактом. Коми староверы, входившие в каргопольскую странническую общину (Каргопольский уезд Олонецкой губернии), подолгу проживали в каргопольских скитах, периодически возвращаясь на родину.

К известным на Удоре мастерам книжного дела можно отнести именитого удорского наставника из д. Муфтюга, руководителя общины странников-статейников «каргопольского предела» Прохора Филипповича Ильина (в миру Павла Филипповича Ильина, 1865–1922). Среди местных жителей «старший» Прохор был известен как весьма начитанный книжник и талантливый полемист, принимавший активное участие в религиозных прениях с миссионерами официальной (новообрядческой церкви) и внутриобщинных спорах, касавшихся жизнедеятельности страннического согласия. В 1913 г. наставником было написано послание, адресованное каргопольским и удорским странникам.

Удорский наставник располагал личной библиотекой, книги из которой в настоящее время рассредоточены по различным собраниям: «Послание каргопольской братии» (БАН), историко-полемическая рукопись (СГУ), сборник духовных стихов (СГУ), две богослужебные рукописи – Обиход (ИРЛИ) и Обиход церковного пения (Каргопольский музей). О принадлежности рукописных книг П. Ф. Ильину свидетельствуют разнообразные записи, автографы, пометы и заметки на полях, выполненные полууставом и небрежным полууставным письмом.

В некоторых рукописях книжника имеется штамп-печать, свидетельствующий о принадлежности книг странническому наставнику.

– «Прохор Филиппович Виноградов» (Ильин).

П.Ф. Ильин прославился также как «изограф» – художник-иконописец. Потом удорских староверов хранят подписные иконы, созданные П.Ф. Ильиным. Духовные ученики удорского наставника – Иоасаф Егорович Коровин (в миру Платон Егорович Коровин (Орлов)) и Александр Михайлович Козырев (в миру Стефан Михайлович Козырев (Виноградов)) – также являлись талантливыми переписчиками рукописей, мастерами книжной миниатюры, продолжив в ХХ в. средневековые традиции книжного и иконописного ремесла. Среди рукописных книг Иоасафа Егорович Коровина, 1882–1937) выделяется лицевой цветник, в котором содержатся известные памятники древнерусской книжности – нравоучительные повествовательные сочинения о праведниках и грешниках, поведении истинного христианина («Повесть о жене, потаившей грех стыда ради. Из Зерцала Великого, глава 91»; «Святый о девстве и чистоте. Альфа, глава 1», «Повесть от патерика о разлучении души от тела праведнаго и грешнаго» и др.) Художественные произведения, включенные в состав рукописи, сопровождаются текстовыми миниатюрами, свидетельствующими о высокой книжной культуре удорского старовера. На принадлежность книг И.Е. Коровину указывают автографы книжного мастера: «Сей лицевой цвѣтник написалъ 7418 (1910) года по прозбе р.б. Лид[ии] Стеф[ановны] Пис[ал] Иоасаф Егорович Орлов» (Коровин).

Известной удорской переписчицей рукописных книг стала уроженка д. Верхозерье, наставница страннического согласия Ольга Петровна Коровина (в миру Стефанида Петровна Коровина, 1888–1937). Приняв странническое крещение в молодости, О.П. Коровина вела службы, совершала религиозные обряды в кругу своих единоверцев. В годы репрессий 30-х гг. ХХ в. удорская наставница была арестована во время Пасхального богослужения в 1936 г. и расстреляна вместе с другими удорскими староверами. Сохранилась ее фотография, сделанная в последний год жизни во время тюремного заключения (личный архив А. Н. Сивковой).

Пять рукописных книг О. П. Коровиной хранятся в Вашкинском и Гагаринском собраниях Научной библиотеки СГУ, они представляют собой богослужебные рукописи конца XIX – начала XX вв. с крюковой (знаменной) нотацией: обиходы, ирмологии, канон Пасхе. Рукописи О. П. Коровиной выполнены крупным полууставным письмом, основной текст написан черными чернилами, в заголовках и инициалах использована киноварь. Нотированные крюковые рукописи О. П. Коровиной отличает ориентация их оформления на традиции поморской писцовой школы: формат рукописей в 2-ку, они переплетены в доски, обтянутые кожей с тиснением, с двумя застежками; обрез рукописи окрашен красной и зеленой красками. В качестве орнаментальных украшений использованы заставки и заставки-рамки поморского стиля. Украшающим элементом данных рукописей является использование переводных картинок, восполняющих недостающие орнаментальные элементы — заставки, концовки, напольные украшения («цветки»).

В рукописях можно увидеть писцовые записи, указывающие на их составителя. В одной из книг имеется запись, сделанная О.П. Коровиной, вписанная в несколько полуокружностей, напоминающих цветок с лепестками в верхней и в нижней части: «Имя писавшей сию книгу на О. со семидесятаго, на Ль. с тридцатого, на Г. с третьяго, на А. с перваго. Петровна».

Ряд рукописных сборников богослужебного характера создан удорским писцом из д. Малая Пучкома Алексеем Петровичем Сивковым (? – 60-е гг. XX в.): Канонник и Устав с Месяцесловом. Атрибутирующими признаками стали характерные особенности почерка и читательские записи на полях рукописных книг: «Сию Канонникъ переписал дер. Пучкомской грѣшный человекъ Алексѣй Петровичъ Сивковъ 1911 года месяца 9 февраля. Алексей Петровичъ Сивковъ».

Удорская рукописная небогата оригинальными сочинениями. К переработкам текстов местными книжниками можно отнести удорский список произведения демократической сатиры XVII в. – «Азбуку о голом и небогатом», который имеет ряд редакторских правок: одним из героев является «славный дворянин, удорский зырянин». К оригинальным сочинениям, бытовавшим на Удоре, можно отнести полемическое сочинение староверов-странников «Об истинной вере», направленное против идеологических противников – староверов других согласий, отступивших, по мнению авторов, от истинной веры и христианских заповедей. В удорских рукописях встречаются сочинения ранних старообрядческих писателей – протопопа Аввакума, иноков Епифания и Авраамия, списки агиографических и исторических сочинений выговских авторов («История Выговской пустыни» Ивана Филиппова), произведения, созданные сторонниками филипповского согласия («Повесть об отцах Филиппе и Терентии»). Среди последователей странничества наиболее распространёнными стали тексты, созданные основателем странничества – старцем Евфимием, странниками-статейниками Никитой Семеновым (Киселевым), Александром Васильевым (Рябининым).

Нередко местные книжники, этнические коми, допускали некоторые описки: опускали предлоги, не имеющиеся в коми языке, делали ошибки в родовой и падежной системах, заменяли буквы, фонетические эквиваленты которых отсутствовали в коми языке: вместо звука «х» использовали «к», «ф» заменяли на «п» («пилиповская вера», «не стал употреблять клеба»).

Следует отметить, что Удорская рукописная традиция практически не знала текстов, созданных на коми языке, за исключением нескольких произведений, написанных книжниками рода Рахмановых-Матевых («Руководство по окрашиванию красками», переведенное с русского на коми язык).

- Предметы, связанные с объектом.

Рукописные книги и кириллические издания XVII-XX вв.

Выговский (поморский) полуустав – особый тип полууставного письма, сложившийся на основе рукописного полуустава последней четверти XVII в., который характеризуется четкостью, ровностью строк, буквы «жирные», имеют квадратные формы и строгие пропорции.

Вязь – тип декоративного кириллического письма, в котором буквы сближаются или соединяются одна с другой и связываются в непрерывный орнамент.

Гектографированные книги – издания, выполненные техникой безнаборного тиражирования текста, получившего широкое распространение в последней четверти XIX – начале XX века (не более 100 экземпляров).

Заставка – традиционный элемент оформления рукописной книги, представляющий собой орнаментальную тематическую композицию, предназначенную для выделения или украшения начала книги главы, раздела

Заставка-рамка – традиционный элемент оформления рукописной книги

Инициал (буквица) – заглавная буква в начале книги или раздела текста, традиционный элемент оформления рукописной книги.

Концовка – традиционный элемент оформления рукописной книги, графическое украшение в конце книги главы, раздела.

Лицевая (иллюминированная) рукопись – книга, украшенная красочными миниатюрами и орнаментами

Миниатюра – выполненное от руки многоцветное изображение или рисунок в рукописной книге, элемент декоративного оформления рукописи.

Полуустав – разновидность кириллического шрифта, применявшаяся с конца XIV в. по начало XVIII в., в старообрядческой среде – до ХХ в.

Поморский орнамент – орнаментальный стиль, сложившийся под влиянием московского книжного искусства последней четверти XVII в., для которого характерны специфическое объединение растительных мотивов и архитектурно-геометрических форм, яркость красок и отделанность деталей.

Стеклографированные книги – издания, выполненные техникой плоской печати, при которой печатная форма изготовляется на стеклянной пластине. Печатающие элементы образуются в результате химического взаимодействия компонентов слоя грунта и краски оригинала.

Четьи книги – сборники, предназначенные для келейного (домашнего) назидательного чтения

- Техники и технологии, связанные с объектом.

Удорские книжники владели искусством составления и художественного оформления рукописных книг. Рукописи выполнены традиционным письмом – полууставом; лучшие образцы созданы поморским (выговским) полууставным письмом. Рукописные книги нередко богато иллюминировались, декорировались, украшались миниатюрами (входными и текстовыми) и книжными орнаментами поморского и старопечатного стилей.

- Способы и формы передачи объекта.

Мастерство составления и художественного оформления рукописных книг связано с обучением книжному делу, его усвоением «от грамотных» посредством переписывания (копирования) рукописных текстов. Книги создавались для потребностей старообрядческой общины (ведение богослужебной практики и душеполезное чтение), могли составляться «на заказ».

- Сведения о носителе (носителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Жители и уроженцы селений Удорского района Республики Коми – потомки удорских староверов (П.Ф. Лимеров (Сыктывкар), А.Н. Сивкова (Сыктывкар, с. Пучкома), Н.М. Давыдова (с. Чупрово)).

- Сведения о хранителе (хранителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Удорские рукописи хранятся в частных собраниях жителей селений, расположенных на р. Вашке, и государственных книжных хранилищах:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина»

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55.

Телефон: 8(8212) 390-309, 8(8212) 390-302; факс: 8(8212) 390-440.

Сайт: https://www.syktsu.ru/sveden/common/

E-mail: rector@syktsu.ru,ssu@syktsu.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

«Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук»

199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.

Сайт: http://www.pushkinskijdom.ru

E-mail: irliran@mail.ru.

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Коми

«Национальный музей Республики Коми»

Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 6.

Сайт: http://museumkomi.ru

https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=191

Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры

«Удорская централизованная библиотечная система».

Центральной библиотеки им. А. Е. Ванеева.

169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, пер. Школьный, д.11

E-mail: udora_cbs@mail.ru

Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области

Архангельский областной музей изобразительных искусств.

г. Архангельск, пл. Ленина, 2

Сайт: https://arhmuseum.ru/museums

- История выявления и фиксации объекта.

К настоящему времени сохранилось около 200 рукописей удорских староверов, представленных в различных государственных и частных собраниях.

Начало археографического изучения книжной традиции удорских крестьян-старообрядцев было положено во второй половине ХХ в. Первая археографическая поездка на территорию Удорского района Республики Коми была предпринята сотрудником Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН Г. М. Прохоровым в 1964 году. В ходе экспедиции были выявлены места компактного проживания удорских старообрядцев, приобретены 23 рукописные книги, которые представлены в составе Мезенского собрания ИРЛИ РАН. Дальнейшее изучение рукописного творчества удорских староверов было продолжено сыктывкарскими археографами. В течение 1988–1999 гг. исследователями Сыктывкарского госуниверситета на Удору были совершены четыре фольклорно-археографические экспедиции под руководством профессора А. Н. Власова, материалы которых существенно расширили представление о местных староверах, об их родословии и особенностях вероисповедания. Выявленные археографами рукописные книги находятся в составе территориальной Удорской (Вашкинской) коллекции Научной библиотеки Сыктывкарского государственного университета (СГУ) (58 рукописных и 33 старопечатные книги). Часть удорских рукописей приобретена ученым-этнографом Ю. В. Гагариным в 60–70-е гг. ХХ в. и представлена в настоящее время в Гагаринском собрании СГУ.

Отдельные рукописи удорских староверов входят в состав рукописного фонда Национального музея Республики Коми; книги поступили в музейную коллекцию в конце 1950-х гг. (сборники из родового собрания удорских книжников Рахмановых-Матевых) и в начале XXI в. (книги из частного собрания И. С. Молодцова). Ряд удорских рукописей находится в Каргопольском собрании Библиотеки Академии наук (г. Санкт-Петербург) и рукописном фонде Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея (г. Каргополь). Кроме того, удорские рукописи хранятся в редком фонде центральной библиотеке Удорской централизованной библиотечной системы (с. Кослан, Республика Коми). Книги были приобретены от местных жителей в конце 90-х–2000-х гг. Значительная часть рукописных сборников и родовых собраний, формировавших на протяжении более ста лет находится в частных архивах удорских жителей и уроженцев края (родовое собрание Рахмановых-Матевых-Палевых, Коровиных-Давыдовых, П.Ф. Лимерова и др.).

- Источники информации об объекте.

- Власов А. Н., Прокуратова Е. В., Рыжова Е. А. Старообрядческая книжная традиция Удорского района Республики Коми: итоги изучения (на материале государственных хранилищ и частных собраний) // Вестник Сыктывкарского университета. Серия гуманитарных наук. 2021. № 4. С. 27–32.

- Власов А. Н. Проблемы бытования традиционной книжности среди населения коми (по материалам археографических экспедиций СГУ 1986—1989 гг.) // Устные и письменные традиции в духовной культуре народа коми: Тез. докл. Сыктывкар, 1990. С. 19–21.

- Власов А. Н., Рыжова Е. А. Удорская старообрядческая редакция «Азбуки о голом и небогатом» // Уральский сборник: История. Культура. Религия (К 25-летию Уральской объединенной археографической экспедиции. Екатеринбург, 1998. С. 237–241.

- Власов А. Н., Савельев Ю. В. Некоторые проблемы генезиса старообрядческой книжной культуры на Удоре (по материалам археографических экспедиций Сыктывкарского университета) // Источники по истории народной культуры Севера: Межвуз. сб. науч. тр. Сыктывкар, 1991. С. 105–111.

- Плаксина Н. Е. Организация иконописного дела среди старообрядцев-странников: (по материалам БАН) // Современные проблемы археографии. Вып. 2: Сборник статей по материалам конференции к 300-летию Библиотеки Российской академии наук, 21-24 октября 2014 г. / Библиотека Российской академии наук. СПб.: БАН, 2016. C. 421-434.

- Прокуратова Е. В. Вопросно-ответные сочинения старообрядцев-странников в рукописной традиции удорских староверов XIX-XX вв. // Староверия на Северо-Востоке Европейской части России: Сб. ст. Сыктывкар, 2006. С. 160-176.

- Прокуратова Е. В. Родословная и библиотека удорских крестьян-старообрядцев Бозовых // Старообрядчество: история, культура, современность: Материалы конф. М., 2005. Т. 2. С. 216-225.

- Прокуратова Е. В. Рукописно-книжная традиция Удоры XVIII-XX вв.: итоги и перспективы изучения // Мудрость книжной культуры в век цифровых технологий. Сыктывкар, 2007. С. 45-56.

- Прокуратова Е. В. Старообрядческая культура Коми края XVIII-XX веков: книгописная деятельность и литературное творчество удорских староверов. СПб., 2010. 528 с.

- Прокуратова Е. В., Туркина Е. А. История старообрядческих поселений на Удоре в памятниках мемуарной прозы XIX-XX вв. // Духовная культура финно-угорских народов России: Материалы Всероссийской научной конференции к 80-летию А.К. Микушева. Сыктывкар, 2007. С. 244-248.

- Прокуратова Е. В. Странническое согласие на Удоре // АРТ. 2000. № 4. С. 145–151.

- Прохоров Г. М. За рукописями на Мезень и Вашку // Труды отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1964. Т. 20. С. 404–408.

- Рыжова Е. А. Археографическая работа Сыктывкарского университета в Удорском районе Коми АССР // Уральские археографические чтения: Тез докл. науч. конф. Свердловск, 1989. С. 53–54.

- Рыжова Е. А. Удорский дневник XIX—XX вв. коми крестьян-старообрядцев // Старообрядчество: История. Культура. Современность: Материалы IV научно-практич. конф. М, 1998. С. 238—240.

- Рыжова Е. А., Филиппова В. В. К проблеме истории коми письменности: о новом рукописном источнике XIX в. // Общие проблемы преподавания языков: Тез. междунар. научно-методич. конф. Сыктывкар, 1998. С. 136-137.

- Сивкова А.Н. Заповедная книга // АРТ. 200. № 4. С. 138-144.

- Старообрядческий центр на Вашке: Материалы и исследования / Отв. ред. и сост. А. Н. Власов. Сыктывкар, 2002. 251 с.

- Памятники письменности в хранилищах Республики Коми. Рукописные собрания Сыктывкарского государственного университета: Вашкинское собрание рукописных книг (Каталог-путеводитель) / Сост. А. Н. Власов, Е. В. Прокуратова, Е. А. Рыжова. Сыктывкар, 2025.

- Памятники письменности в хранилищах Республики Коми. Часть 1. Вып. 2. Рукописные книги XV – XX веков в собрании Национального музея Республики Коми / Сост. А. А. Амосов, А. Н. Власов, Т. Ф. Волкова, М. Н. Кириченко, О. П. Лихачева, Б. Н. Морозов, Л. А. Петрова; отв. ред. Б. Н. Морозов. Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2013. 489 с.

- Выставка «Писано рукой странника. Искусство удорских старообрядцев-странников. Конец XIX – начало ХХ вв.» в Национальной галерее Республики Коми (24 мая 2023 г. – 13 августа 2023 г.) /Авторы проекта Н. Е. Плаксина, Е. В. Прокуратова. – https://www.ngrkomi.ru/gallery/exhibition/420.

- Коми инкогнито. Староверы-странники. Телеканал Юрган / Режиссер С. Авдеев. 26.04.2024. – https://www.youtube.com/watch?v=e2yohbTmkqc.

- «Духовный цветник» из личного собрания П.Ф. Лимерова. Виртуальные экскурсии Музея книжной культуры Республики Коми. -https://museum.nbrkomi.ru/m360/.

- Выставка «Писано рукой странника». – https://www.culture.ru/events/3148576/vystavka-pisano-rukoi-strannika.

- Выставка икон и рукописных книг удорских старообрядцев-странников открылась в Сыктывкаре. – https://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=104188.

- Современное состояние объекта.

В настоящее время традиция составления и художественного оформления рукописных книг среди населения Удоры практически утрачена. Местные жители удорских селений бережно хранят рукописи и кириллические издания XVIII-XX вв., поддерживая память семьи и рода, сберегая ценные артефакты.

Искусство оформления рукописных книг может рассматриваться в рамках учебных дисциплин по изобразительному искусству, истории культуры в среднеспециальных и высших учебных заведениях (Коми республиканский колледж искусств, Институт культуры и искусства Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина).

- Авторы (составители) материалов об объекте.

Прокураторва Екатерина Владимировна, доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии, с.н.с. НИЛ «Филологические исследования духовной культуры Севера» Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина; eprokuratova@yandex.ru; 89121536263.

- Фото-, аудио- и видеоматериалы, связанные с объектом.