Технология традиционного узорного ткачества удорских коми

1.Наименование объекта нематериального этнокультурного достояния

Российской Федерации (далее — объект).

Технология традиционного узорного ткачества удорских коми.

2. Вид объекта.

Знания, выраженные в объективной форме, технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения, существующих на определенной территории.

3. Этническая принадлежность носителя (носителей) нематериального

этнокультурного достояния Российской Федерации.

Коми-зыряне.

4. Языковая принадлежность носителя (носителей) нематериального

этнокультурного достояния Российской Федерации.

Удорский диалект коми языка.

5. Конфессиональная принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (при наличии).

Православные христиане и старообрядцы беспоповцы.

- Наименование места (мест) бытования объекта.

Удорский район Республики Коми

- Населённый пункт (населенные пункты), являющийся (являющиеся)

местом (местами) бытования объекта.

Коми села и деревни в бассейнах рек Вашка (с.Ёртом, с.Важгорт, с.Большая Пучкома, с.Чупрово, дер. Коптюга, дер.Тойма, дер.Выльгорт, дер.Шиляево, дер. Острово, дер. Верхозерье) и Мезень (c.Глотово, c.Кослан, c.Чернутьево, c.Пысса, дер.Латьюга, дер.Вылиб)

- Субъект (субъекты) Российской Федерации, являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта.

Республика Коми. Страна Россия.

- Географические координаты места (мест) бытования объекта.

63°27′ с. ш. 48°54′ в. д.

- Краткое описание объекта.

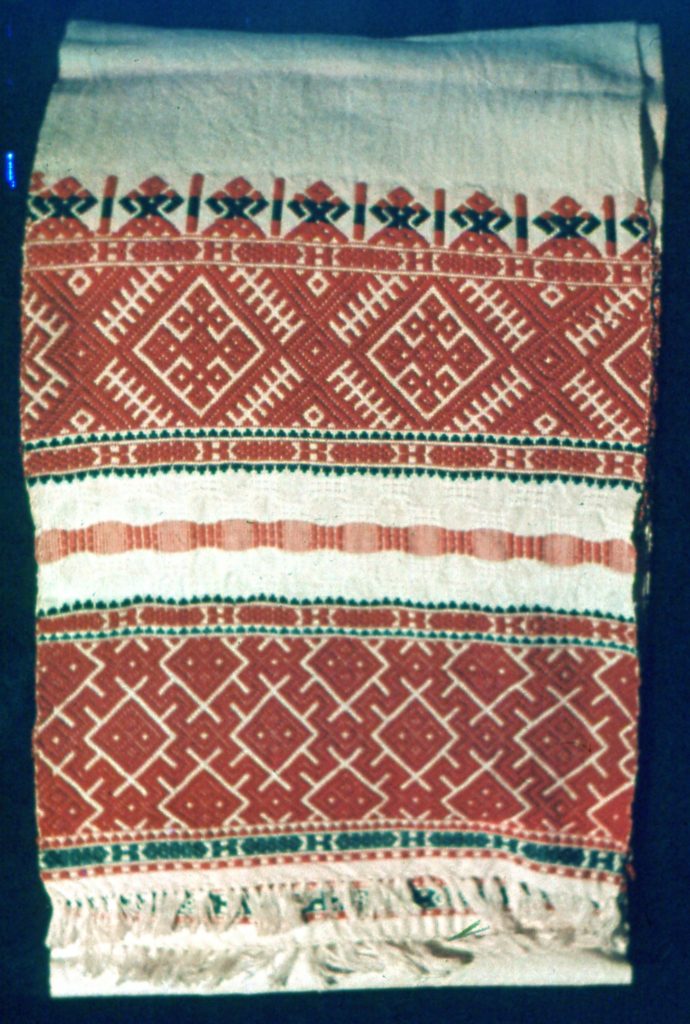

Удорские коми мастерицы владели несколькими техниками узорного ткачества: браной, браной «на верхнем цепу», многоремизной, что позволяло создавать различные по фактуре и декору тканые изделия, которые изначально были одноцветными или двухцветными. С появлением фабричных красителей в конце XIX в. мастерицы начинают ткать многоцветные орнаментальные композиции. Технология ткачества удорских коми сформировалась на пограничье Вологодской и Архангельской губерний, что во многом обусловило особенности орнаментальных композиций и цветовую гамму изделий, которые являются уникальными как для текстильной традиции Русского Севера, так и для ткачества других этнографических групп коми.

11. Подробное описание объекта.

Технология традиционного узорного ткачества удорских коми предположительно сформировалась во второй половине XIX в. на пограничье Вологодской и Архангельской губерний, в состав которых входил Коми край (ареал пограничного, либо совместного проживания коми и русского населения), что во многом обусловило некоторые особенности геометрических орнаментальных композиций и цветовую гамму на тканых изделиях, которые по целому ряду декоративных приемов являются уникальными как для художественной текстильной традиции Русского Севера, так и для ткачества других этнографических групп коми.

Одна из особенностей браного ткачества удорских коми заключается в широком круге изделий, которые изготовляли этим способом: не только полотенца, но и скатерти, подолы сарафанов и рукава рубах, а также тканые узорчатые чулки. Удорские мастерицы декорировали узкими полосами бранного ткачества вороты, рукава и более широкими – наплечия («полики») и подолы рубах. Особенно разнообразными по орнаментации были полотенца, которые выполняли не только утилитарную и декоративную функции, но были также необходимой принадлежностью свадебного обряда – ими одаривали жениха, его родственников и в большом количестве вывешивали на стену, демонстрируя мастерство невесты.

Полотенца

В технике браного ткачества у коми мастериц на Удоре выработались свои, не встречающиеся у других этнографических групп коми, приёмы композиционного размещения узора на полотенцах. Так, широкие браные полосы здесь сопровождаются более узкими бордюрами, которые, размещаясь на некотором расстоянии от основной полосы, смягчают резкий переход к белому фону полотна. Особенно сложен ритм сочетания широких и узких полос в нарядных декоративных полотенцах [Королева, 1968: 99]. Здесь в расположении и сочетании браных полос допускается неограниченная свобода, но чаще всего мастера стремятся утяжелить узор к нижнему краю полотенца; с этой целью самая широкая, плотная по узору полоса размещается внизу, а более узкие вверху. Облегченность верхней части узора подчеркивается мотивом антропоморфных фигур, которые называют – «ыджыд юр / большая голова» или «баба сер / женский узор».

В браных узорах на полотенцах часто встречается сложный мотив «креста сер / узор крестами» или «крука сер / узор с крючками», который не характерен для ткачества других этнографических групп коми. Строится этот мотив из обычного прямого креста, дополненного со всех четырех сторон гребенчатыми ответвлениями, похожими на ветвистые рога оленя. Отсюда особая сложность и переплетенность этой группы тканых узоров.

С браными узорами декоративных полотенец сочетается обычно не гладкий, а фактурный, выполненный на тех же бральницах, фон, благодаря чему еще больше усиливается узорность вещи. И фактура, и цвет, и узоры объединяются на полотенцах в единый ритмически слаженный декор. [Королева, 1968: 99].

Для бранных полотенец удорских коми типичны особые ассиметричные узоры, переплетенные между собой в сложном ритме. Нижняя широкая узорная полоса редко строится самостоятельной и замкнутой; чаще всего в ней несколько раз повторяются одни и те же соединенные вместе полосы, в результате чего возникают и новые узорные мотивы и новый ритмический строй. В одних случаях преобладает диагональная сетка, в других – горизонтальные или вертикальные протоки. Н.С.Королева отмечает, что аналогичный принцип композиционного решения декора характерен и для браного ткачества удмуртов [Королева, 1968:102].

Скатерти.

Тканые скатерти у коми почти всегда были белыми. Мастерицы обычно ткали не законченную штучную вещь, а длинный метровый холст. Затем из трех или двух полотен сшивали скатерти. Удорскими коми мастерицами скатерти изготовлялись в технике ткачества «на малом количестве дощечек». Такой приём ткачества – сохраняется та же двухремизная заправка станка и проборка основы дощечками – бральницами, но здесь ткали одним, белым утком.

На ткани получается не настил, характерный для браного способа ткачества, а плотные рельефные рубчики и едва заметный ажур. Эта рельефно-ажурная фактура не заполняла всей площади ткани, а включалась определенными участками, сохраняя в отдельных местах и полотняное переплетение. От различных комбинаций в соотношении гладких и фактурных участков создавалась узорность вещи. При этом способе ткачества количество бральниц определялось сложностью узора. С помощью одной доски на гладком полотняном фоне получается очень простой шашечный или полосатый узор, на двух и трех досках более сложный с включением геометрических фигур, прямых и диагональных линий. Лишь для праздничных, обрядовых скатертей ткали полотно, декорированное красными полосами браного ткачества. Браные полосы с красным узором не только украшали скатерть, но придавали определенную композиционную завершенность изделию.

По структуре и общему композиционному строю скатерти удорских коми близки изделиям русских мастериц Кировской, Вологодской и Архангельской областей. Однако в большинстве районов этих областей давно забыт примитивный способ ткачества «на малом количестве дощечек». В Кировской и Вологодской областях эффекта рельефно-ажурной фактуры мастерицы достигали более совершенным четырехремизным способом ткачества. По наблюдениям Н.С.Королевой, скатерти удорских коми отличаются от русских изделий и тем, что между двумя полотнищами не вставлялась декоративная прошва, а полотнища просто сшивались. Русские же мастерицы, как правило, вшивали в середину скатерти кружево или другую тканую полосу, а на Кокшеньге эти полосы порой дополнялись и вышивкой.

Чулки.

К ряду уникальных технологических традиций в ткачестве удорских коми можно отнести изготовление многоцветных тканых узорчатых чулок. В.Н.Белицер в 1958 г. предельно лапидарно охарактеризовала эту традицию следующим образом: «В Удорском районе женщины до настоящего времени носят не только вязаные чулки, но и сшитые из холста, с браным узором, состоящим из разноцветных полос. В паголенке узорный холст нашивают на более толстую ткань, которая служит подкладкой» [Белицер, 1958:333].

Л.С. Грибова в своей монографии приводит следующее описание этой узорчатых тканых чулок удорских коми: «Об этих изделиях остались лишь воспоминания. Автору довелось всего лишь дважды увидеть их в быту: в с. Коса — белые гетры сложного ремизного тканья и в Коми республиканском доме народного творчества удорские гетры с браным узором мелкого сложного рисунка красным по белому с включением зеленого цвета. Кроме того, один чулок зарисован в с.Важгорт Удорского района экспедицией Л.Н. Жеребцова. Он весь покрыт браным узором, состоящим из разновеликих правильных и неправильных ромбиков, между которыми проходит сплошная диагональная сетка. Красный уток чередуется с синим, черным, зеленым и желтым, образуя многоцветные узкие горизонтальные узорные полосы. Ткань для таких чулок для большей прочности ткали ремизным способом, что создавало благодаря рельефной фактуре дополнительный художественный эффект» [Грибова, 1980: 88].

По наблюдениям Н.С.Королевой, в удорские мастерицы при тканье узорчатых чулок также использовали сочетание зелёного, синего и жёлтого. При этом в декоре тканых чулок используются типичные для браного ткачества мотивы, но здесь они заполняют всю плоскость чулка не только по горизонтали, а преимущественно по вертикали паголенка. Преобладают в этих изделиях элементы орнамента, производные от мотива «косого креста» и различные вариации, похожие на букву «Т» [Королева 1968:104].

По мнению Н.С. Королевой, узоры удорского браного ткачества близки по технике исполнения к орнаментации счётной вышивки, характерной для северных удмуртов, обских угров, восточных марийцев. Близкие аналогии по композиции узоров и способу их исполнения можно найти в тканых изделиях русских мастериц Вологодской и Архангельской области. Вместе с тем, сопоставление удорских браных изделий с русскими из районов Пинеги, Кокшеньги и Мезени выявляет некоторые различия этих видов ткачества. Те же самые свободные, ассиметричные мотивы русские мастера используют по-своему. В изделиях русский мастериц ассиметричные мотивы подчинены особой композиционной схеме, где чётко выделены центральные геометрические фигуры. Свободные по очертаниям мотивы свастики чаще всего вписываются в строгую ромбическую розетку, отделенную от других мотивов значительно большим пропуском фона. В таких узорах несколько нарушается и равномерность заполнения и типичная для ткачества коми переплетенность орнамента. Русские мастера ХIХ-ХХ веков часто дополнительно украшали свои изделия другими приёмами. На Кокшеньге, например, тканые полотенца еще и вышивали, добавляли покупные ленты и аппликацию, чего совершенно нет в работах коми [Кожевникова, 1967].

В самом приёме браного ткачества, как и в технике счётной вышивки, заложены определенные возможности художественного обобщения и геометризации орнаментальных форм, которые, однако, по-разному используются в разных этнических традициях. Для браных узоров коми независимо от вещи, которую они украшали, типична тонкая и очень мелкая разработка форм. Здесь нет крупных мотивов, заполненных сплошь красным настилом; все построено на равномерном соотношении узора и просветов фона. Любая форма при таком решении дробится узкими диагональными линиями или мелкими фактурными разработками в виде шашечек и зубчиков, которые, чередуясь с просветами фона, образуют другие, более мелкие геометрические формы. Такой приём заполнения браных узоров обеспечивает равномерность, спокойный переход от одного мотива к другому.

Исследователи отмечают очевидную типологическая схожесть орнаментов на браных изделиях удорских коми, проживающих в бассейнах рек Вашка и Печора, с декором на аналогичных тканых изделиях русского населения бассейнов рек Мезени, Пинеги и Кокшеньги. Эти «пограничные» этнические традиции формировались, и, так или иначе развивались в едином историко-культурном ареале Европейского Севера-Востока, и, безусловно, имели общие этно-культурные основы в технологических и эстетических традициях. Примечательно, что в быту у современных удорских коми вплоть второй половины XX в. чудом сохранились некоторые уникальные технологии узорного ткачества, которые были утрачены в русской традиционной культуре уже в середине XIX в.

- Предметы, связанные с объектом (при наличии).

кузь чышкӧд – тканые узорчатые полотенца

пызандӧра – скатерть, сшитая из двух тканых полотнищ

кыӧм пызандӧра – браная скатерть (кыӧм сер – тканый узор)

бӧжидор, бӧждор прӧшва – узорчатая тканая полоса, пришитая к подолу рубахи или сарафана

кыӧм сера йи – тканый пояс с браным узором

кыӧм чувки, сера чӧрӧс – тканые узорчатые чулки для сенокоса

дӧра вывса чувки – тканые чулки

ӧктысян, серӧтчан шӧдз – деревянная пластинка для набирания узора при браном тканье

кыан пурт – бральница

став – кросна, ткацкий стан

13. Техники и технологии, связанные с объектом (при наличии).

Удорские коми мастерицы владели несколькими техниками узорного ткачества: браной (ӧктымын кыӧм), браной «на верхнем цепу», многоремизной (табӧн кыӧм), ажурной, что позволяло создавать различные по фактуре ткани. Владевшие этими навыками ткачихи украшали разнообразными орнаментами полотенца, скатерти, пояса, паголенки чулок, подолы женских рубах. Изначально тканые изделия коми были одноцветными (с использованием нитей белого цвета разных оттенков) и двухцветными (нитей белого и красного цветов, реже чёрного). С появлением анилиновых красителей в конце XIX в. видоизменяется цветовой состав изделий. В это время браные чулочные паголенки и пояса начинают ткать из цветной шерстяной пряжи (гаруса). Особенно пёстрыми стали узоры на удорских полотенцах в середине XX в., когда в продаже стали появляться красочные фабричные нити (мулине, ирис).

По наблюдения Н.С. Королевой, двухуточное браное ткачество удорских коми напоминает счётную вышивку «набором», поскольку в обоих случаях получается узорная ткань с «негативным» повторением рисунка на лицевой и изнаночной стороне изделия. Цвет в браном ткачестве может меняться только по горизонтали, так как цветная уточная нить, образующая рельефный настил цвет в браном ткачестве может меняться только по горизонтали. Каждый стежок кладется параллельно нитям основного фонового полотна с небольшим сдвигом по отношению друг к другу, что определяет обязательные уступы в обрисовке узорных форм. Браное ткачество не требует сложной заправки станка, нити основы пробираются здесь как и для обычного полотна в две ремизки, но при самом процессе ткачества применяются еще специальные дощечки – “бральницы”, с помощью которых образуется зев для пробрасывания узорного утка. Количество бральниц зависело от ширины и сложности рисунка, поскольку каждый новый уступ узора требовал новой проборки основы [Королева, 1968:94].

Характеризуя бранное ткачество удорских коми В.Н.Белицер отмечает: «Ценочные линейки или палочки, которыми перекладывают подвязанные нити при набирании узоров, называют здесь «лапи». Поэтому, определяя сложность узора, отмечают, во сколько лапей он сделан. Для сложных узоров используют до 100 лапей» [Белицер, 1958:333]. Эти данные подтверждаются и относительно недавними полевыми материалами, зафиксированными на р.Вашка. Так, информанты отмечают, что сложная трехчастная орнаментальная композиция на свадебных полотенцах (а так же на полотенце, которое крестная накидывает на плечи парня, провожая его в армию) состояла из 18 лапей верхней, 30 лапей средней и 100 лапей нижней браных полос [Записано со слов Е.А.Багаевой, 1920 г.р. в с.Чупрово].

14. Способы и формы передачи объекта.

Во многих сельских домах на Вашке и Мезени бережно хранят не только образцы старинных узорчатых тканей (полотенца, рубахи, скатерти), но и старинные ткацкие станы, на которых пожилые мастерицы ткали вплоть до 1990 гг. и старались передать свое мастерство молодому поколению, которое проявляло неподдельный интерес к самобытной художественной традиции. В настоящее время браные узорчатые полотенца, как правило, используются в качестве декоративных украшений в убранстве сельских домов. Элементы бранного ткачества сохраняются в убранстве некоторых элементов традиционных нарядов различных фольклорных коллективов Удорского района Республики Коми.

Художественная традиция бранного ткачества удорских коми, во многом утраченная в настоящее время, безусловно, требует более детального изучения и тщательного этнографического и искусствоведческого описания для качественного преподавания этого мастерства в учебных заведениях (в Коми республиканском колледже культуры им. В.Т. Чисталева и Гимназия искусств при Главе Республики Коми), а так же возможного внедрения этой традиции в линейку изделий предприятий народных художественных промыслов Республики Коми, в частности, Ремесленной палаты Республики Коми.

- Сведения о носителе (носителях) нематериального этнокультурного

достояния Российской Федерации.

Сведения об удорских мастерицах приводятся так, как были зафиксированы в источниках разного характера:

с. Чупрово: А.Ф.Екимова, Анастасия Степановна Роноева, Наталия Михайловна Ивнина, Екатерина Александровна Багаева, 1920 г.р.

с. Большая Пучкома: Ольга Николаевна Палева, Мария Николаевна Жучева, А.А. Корнилова, А.М.Калинина, Анна Андреевна Тукоева, Мария Васильевна Палева, 1916 г.р.

с. Важгорт: М.В. Сазонова, 1928 г.р., Александра Антоновна Игушева.

д. Кривой Наволок: Дарья Кирилловна Яковлева, 1914 г.р., Пелагея Семеновна Телкова; Парасковья Александронва Осипова; Пелагея Семеновна Терюкова (1890-1979).

д. Верхозерье: Ольга Петровна Коровина

д. Латьюга: А.О.Павлова, 1907 г.р.

д. Тойма: А.П.Палева, А.Я. Матева, Вера Анатольевна Матева, Анна Ивановна Матева, Аграфена Прокопьевна Палева, Александра Егоровна Палева, Анна Андреевна Матева, 1903 г.р. (работы мастерицы экспонировались на Всероссийском смотре народных талантов 1961 года в Москве)

д. Выльгорт: Анна Павловна Калинина, Мария Ивановна Сивкова

д. Вылиб: Анна Алексеевна Ванеева, 1916 г.р.

д. Острово: Ольга Константиновна Созонова, 1924 г.р.

16. Сведения о хранителе (хранителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Образцы удорской традиции ткачества (полотенца, скатерти, рубахи) бережно сохраняются не только в коми семьях на реках Вашка и Мезень, но и представлены во многих сельских музеях Удорского района, а так же в фондах Национального музея Республики Коми, Национальной галереи Республики Коми, Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге, Этнографического музея Будапешта (Венгрия).

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми

«Национальный музей Республики Коми»

Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 6.

Адрес сайта: https://museumkomi.ru

https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=186

Государственное бюджетное учреждение Республики

«Коми Национальная галерея Республики Коми».

Адрес: 167000, Коми Республика, г. Сыктывкар, улица Кирова, дом 44.

Адрес сайта: http://www.ngrkomi.ru/

https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=191

Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры

«Национальный музей Удорского района»

Адрес: 169240, Коми Республика, Удорский район,

с.Кослан, улица Строителей, дом 16.

Адрес сайта: https://koslan-musej.komi.muzkult.ru/

https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=270

Важгортский филиал ММУК «Национальный музей Удорского района»

Адрес: 169245, Республика Коми, Удорский район, с. Важгорт, д. 210.

Адрес сайта: https://vk.com/vazhgort.musej

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

«Российский этнографический музей»

Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д.4/1

Адрес сайта: https://www.ethnomuseum.ru

https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=1214

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры “Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства“

Адрес: 127473, г.Москва, ул. Делегатская, 3

https://damuseum.ru/

https://collection.damuseum.ru/

https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=2619

Néprajzi Múzeum

The Museum of Ethnography

Адрес: Hungary, Budapest 1146, Dózsa György út 35.

https://neprajz.hu/en

https://collection.neprajz.hu/

Eesti Rahva Muuseum

The Estonian National Museum

Адрес: 60532, Estonia, Tartu, Muuseumi tee 2

https://www.erm.ee

https://www.muis.ee/

- История выявления и фиксации объекта.

(1911 г.) Есть основания полагать, что традиция браного ткачества удорских коми впервые была зафиксирована и научно атрибутирована в ходе экспедиции на р.Вашка венгерского этнографа Б. Баратоши Балога / Baráthosi Balogh Benedek, который посетил в 1911 г. села Важгорт, Ёртом и деревни Коптюга, Вендинга по дороге в Канинскую тундру. По заданию Венгерского Национального музея и Гамбургского Этнографического музея исследователь «попутно» приобрел обширную коллекцию предметов браного ткачества удорских коми (более 30 экспонатов, изготовленных в конце XIX – начале XX вв.).

(1928-1931 гг.) Во второй половине 1920-х гг. выпускница Петроградского университета – этнограф Г.В.Шипунова впервые обратилась к опыту систематического изучения (классификации и типологии) различных видов народного изобразительного искусства коми (в том числе традиционного ткачества удорских коми). В частности, исследовательница ставила перед собой задачу научного описания и систематизации материалов по орнаментальной традиции различных этнографических групп коми в формирующихся в то время фондов Областного краеведческого музея в г.Сыктывкаре [Шипунова, 1931: 182-184].

(1952 г.) В ходе осуществления долгосрочной комплексной археолого-этнографической экспедиции АН СССР в Коми АССР летом 1952 г. московским этнографом В.Н. Белицер была предпринята поездка в Удорский район Коми АССР. В этой экспедиции также приняли участие сотрудник НИИХП – художник З.А.Пучкова и молодой коми этнограф КФАН СССР Л.Н.Жеребцов. Целью поездки был сбор этнографический материалов по традиционной культуре коми населения бассейна рек Вашка и Мезень. В ходе экспедиции было зарисовано, сфотографировано и описано значительное количество экспонатов по народному изобразительному искусству коми, в том числе по браному ткачеству удорских коми. По итогам полевых исследований В.Н.Белицер приходит к заключению, что технология и декор ткачества удорских коми очень близко к русскому узорному ткачеству не только по расцветке, технике и отдельным мотивам орнамента, но и по общему характеру рисунка и, вероятно, является заимствованной художественной традицией [Белицер, 1958:333].

(1960 г.) В сентябре 1960 г. сотрудница ленинградского Музея народов СССР М.А.Браун поводила полевые исследования на р.Мезень (с.Кослан, с.Чернутьево и д. Сёльыб) с целью сборов этнографических материалов для строительства экспозиции «Народы коми». В частности, исследовательницей был собран уникальный материал по традиционной для удорских коми технике обработки волокон конопли, льна и шерсти, подробнейшим образом описан процесс тканья на горизонтальном ткацком стане, а так же собрана обширная коллекция образцов бранного ткачества удорских коми [Колчина, 2007: 164-180].

(1964 г.) Летом 1964 г. длительную поезду по коми селам и деревням, расположенным в бассейнах рек Вашка и Мезень совершили сотрудники текстильной лаборатории НИИХП – искусствовед Н.С.Королева, художники Н.В.Назаренко и З.А.Пучкова. Результаты этой поездки нашли отражение в двух альбомах по народному изобразительному искусству коми, которые включали в себя 152 фотографии и 40 цветных таблиц с зарисовками различных видов декоративно прикладного искусства коми. В ходе поездки Н.С.Королевой были собраны подробнейшие сведения об уникальной технологии многоцветного браного ткачества удорских коми, которые впоследствии вошли в диссертационное исследование, посвященное народному искусству финно-угорских народов СССР [Королева, 1968:94-109].

(1960 гг.) Некоторые образцы бранного ткачества удорских коми были собраны участниками совместных российско-венгерской фольклорно-диалектологической экспедиции на территории Коми АССР, в которых принимали участие венгерские лингвисты и этнографы (Эрик Васои / Vászoly Erik, Янош Кадолини / Kodolányi János), а так же коми фольклористы – сотрудники ИЯЛИ КФАН СССР. Уникальные браные полотенца и тканые чулки начала XX в., зафиксированные исследователями в Удорском районе Коми АССР, впоследствии были переданы и в фонды Этнографического музея г.Будапешта.

(1970-е гг.) В начале 1970 гг. экспедиционные исследования в Удорском районе Коми АССР проводили этнографы ИЯЛИ КФАН СССР – исследователи декоративно-прикладного искусства коми: Л.С.Грибова и специалист по изучению текстильного орнамента Г.Н.Климова. Исследовательницы отмечали, что на р.Вашка дольше, чем в других регионах проживания коми, сохранялась традиция узорного тканья полотенец с оригинальными трехчастными орнаментальными композициями, а так же изготовление тканых чулок с многоцветным браным узором [Грибова 1980:82]. К сожалению, этнографические сведения, собранные о «живой» орнаментальной традиции многоцветного браного ткачества удорских коми впоследствии не были подробно описаны исследователями, а лишь кратко упоминаются в плане сравнительно-типологического изучения текстильного орнамента коми в известных монографиях по народному искусству коми [Климова, 1984:11,13,22; Грибова, 1980:82,88]. В частности, технологическая традиция браного ткачества удорских коми, не характерная для других этнографических групп коми, определялась Г.Н.Климовой как традиция («мода»), сравнительно недавно заимствованная удорскими коми у пограничного русского населения [Климова, 1984:14].

(1970-1980 гг.) Уникальные образцы удорского браного ткачества конца XIX – первой половины XX в. были собраны в 1970-1980 гг. директором школьного музея в с.Важгорт Удорского района Коми АССР – Б.И. Перовым, которому довелось самому наблюдать процесс традиционного ткачества в селах и деревнях на р.Вашка, а также интервьюировать удорских мастериц-ткачих, которые неоднократно представляли свои тканые изделия на региональных и всесоюзных выставках [Петров, 1976; Всероссийская, 1961]. В настоящее время полевые сборы Б.И.Петрова представлены в фондах Национального музея Удорского района (с.Кослан) и Важгортском филиале (с.Важгорт).

(1970-1990 гг.) В ходе полевых исследований, проводимых сотрудниками отдела этнографии Коми республиканского историко-краеведческого музея (ныне Национального музея Республики Коми, г.Сыктывкар), образцами бранного ткачества удорских коми регулярно пополнялись «мягкие» фонды, а также постоянная экспозиция по традиционной культуре коми. Некоторые уникальные экспонаты художественного тканья удорских коми из фондов музея были опубликованы в альбомах по народному искусству коми, а так же представлены на этнографических картах по текстильной традиции в историко-культурном атласе Республики Коми и музейных каталогах [Грибова, Савельева, 1990; Зеновская, 1997: 272-274; Коллекция поясов, 2012; Зыряне, 2015].

(1990-1993 гг.) В начале 1990-х гг. в коми селах на Удоре этнографам отдела этнографии КНЦ УрО РАН П.Ф.Лимерову и В.Э. Шарапову удалось наблюдать «живую традицию» многоцветного браного ткачества в c.Латьюга (мастерица Павлова А.О., 1907 г.р.), в с.Важгорт (мастерица Сазонова М.В., 1928 г.р.), в д.Кривой Наволок (мастерица Яковлева Д.К., 1914 г.р.), в с.Пучкома (Палева М.В., 1916 г.р.) и в с.Чупрово (Багаева Е.А., 1920 г.р.). В ходе полевых исследований на р.Вашка было зафиксировано несколько традиционных узорчатых полотенец, тканых подолов рубах и сарафанов, а так же редкие образцы тканых узорчатых чулок удорских коми.

(1998 г.) Некоторые образцы браного ткачества удорских коми на реках Вашка (д.Кривой Наволок, д.Пасма, с.Важгорт, с.Вендинга, с.Ёртом, с.Большая Пучкома, д.Выльгорт) и Мезень (с.Кослан, с.Глотово, д.Верхний Вылиб) были зафиксированы/сфотографированы В.Б.Липиным и Артом Леэте в ходе совместной экспедиции Национального музея Республики Коми и Эстонского национального музея в Удорский район Республики Коми [Леэте, Липин, 2007].

(2013-2015 гг.) В ходе осуществления исследовательского проекта по картографированию традиционных художественных промыслов и ремёсел коми сотрудниками отдела этнографии ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, совместно с искусствоведами кафедры декоративно-прикладного искусства Сыктывкарского государственного университета была проведена полевая фиксация (цифровое фотографирование, графические зарисовки) и научная атрибуция нескольких десятков образцов традиционного браного ткачества в различных коми селах бассейна р.Вашка. Полученные сведения были внесены в Электронный этнографический атлас по народному изобразительному искусству коми [Земцова, Шарапов, 2017].

- Источники информации об объекте.

Белицер В.Н. Отчет о работе комплексной экспедиции в Коми АССР // Краткие сообщения. АН СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая / М. Г. Левин (отв. ред.) и др. Вып. 3. М., 1947. С. 3-12.

Белицер В.Н. Народное изобразительное искусство коми // Краткие сообщения. АН СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая / М. Г. Левин (отв. ред.) и др. Вып. 10. М., 1950. С. 15-28.

Белицер В.Н., Пучкова З.А. Альбом «Народное искусство Коми АССР». Альбом зарисовок, собранных во время экспедиции, организованной Институтом Этнографии Академии Наук СССР. Москва: НИИХП, 1952 – 56 табл. с рис.

Белицер В.Н. Этнографические работы в Удорском районе Коми АССР в 1952 г. // Краткие сообщения. АН СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая / М. Г. Левин (отв. ред.) и др. Вып. 19. М., 1953. С. 16-27.

Белицер В.Н. Очерки по этнографии народов коми: XIX – нач. XX в. / Труды Института Этнографии , новая серия. Т.ХLV. М.,1958. – 403 с.

Всероссийская выставка произведений самодеятельных художников. 1960 г. / Каталог. Сост. З. Супищикова / М-во культуры РСФСР. Центр. дом нар. творчества им. Н.К. Крупской. М.: Тип. № 1 Главиздата МК РСФСР, 1961. – 144 с.; 22 л. илл.

Грибова Л.С. Декоративно-прикладное искусство народов коми. Москва: Наука, 1980. – 240 с.

Грибова Л.С., Савельева Э.А. Народное искусство коми / Сост. альбома и авторы аннотаций к разделам: И.О. Васкул, В.П. Зеновская, И.М. Уткина. М., 1992. – 190 с.

Земцова И.В., Шарапов В.Э. Этнографическое картографирование народного изобразительного искусства коми. // «Роль визуальных источников в изучении региональной истории» Материалы международной научно-практической конференции. Национальный музей Республики Коми. Сыктывкар, 20 – 24 сентября 2016 г. Сыктывкар, 2017. – C.23-27.

Зеновская В.П. Ткачество // Историко-культурный атлас Республики Коми. / Под ред. Э.А. Савельевой. М., Дрофа, 1997. – С.272-274

“Зыряне – народ даровитый”. Альбом / Науч. ред.: И.Л. Жеребцов; И.Н.Котылева. Составители каталога и авторы статей: Т.А. Пьянкова, В.Э. Шарапов, Е.К. Коровина, Г.А. Юркина, Ж.В. Рафикова, Н.В. Фефилова. – Сыктывкар: ООО “Коми республиканская типография”, 2015 – 200 с.

Историко-культурный атлас Республики Коми. / Под ред. Э.А. Савельевой. – М., Дрофа, 1997. – 384 с.

Климова Г.Н. Текстильный орнамент коми. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – 144 с.

Кожевникова Л.А. Народное ткачество Кокшеньги (Вологодская область) // Сборник трудов НИИХП. Вып.4. М.,1967. – С.213-236.

Коллекция поясов в собрании Национального музея Республики Коми: Каталог / Сост. Е.К. Коровина; отв. ред. А.А. Павлов. Сыктывкар, 2012. – 84 с.

Колчина Е.В. Полевые исследования М.А. Браун традиционной культуры народов коми // Очерки по истории изучения этнографии коми. Сыктывкар: Кола, 2007 – С.164-180.

Королева Н.С. «Экспедиция в Коми АССР 23 июля – 20 августа 1964 г.». Отчет об экспедиции Научно-исследовательский институт художественной промышленности Росглавбыта РСФСР. 1964. – 14 л. [Рукопись]

Королёва Н.С. Возродить искусство Коми: О художественных промыслах // Служба быта 1965, №1. С.24-25.

Королева Н.С. Народное искусство пермских финно-угров XIX-XX вв.: коми, коми-пермяков, удмуртов: диссертация … кандидата искусствоведения: 17.00.00 / Н.С. Королева. – Москва, 1968. – 288 с.

Леэте А., Липин В.Б. О методике и результатах исследований этнографических экспедиций Эстонского национального музея по этнографическим группам коми // Очерки по истории изучения этнографии коми. Сыктывкар: Кола, 2007 – С.307-324.

Петров Б.И. Дорогой отцов [О следопытах Важгорт. сред. школы Удор. р-на] / Б.И. Петров; Коми респ. ин-т усовершенствования учителей. Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1976. –72 с.

Сивкова А.Н. Забытое ремесло // “Молодежь Севера”, 17 февраля 1989 г.

Шарапов В.Э. «Зырянская» экспедиция Б.Баратоши Балога на Вашку и Мезень в 1911 г.// XIII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Казань, 2–6 июля 2019 г. / Отв. ред.: М.Ю. Мартынова. – Москва; Казань: ИЭА РАН, КФУ, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019. – С.237-238.

Шипунова Г.В. Коми-областной музей // Советская этнография. 1931. №1-2. С.182-184.

Шипунова Г.В. Народное искусство коми: (Узорное тканье, вязанье, вышивка) // Советская этнография, 1960. №2. – С.57-71.

Федянович Т.П. Исследования В.Н. Белицер по народам коми // Очерки по истории изучения этнографии коми. Сыктывкар: Кола, 2007 – С.181-203.

- Современное состояние объекта.

В середине 1990-х гг. в коми селах на Удоре этнографам отдела этнографии КНЦ УрО РАН удалось зафиксировать «живую традицию» многоцветного браного ткачества в c.Латьюга (мастерица Павлова А.О., 1907 г.р.), в с.Важгорт (мастерица Сазонова М.В., 1928 г.р.), в д.Кривой Наволок (мастерица Яковлева Д.К., 1914 г.р.), в с.Пучкома (Палева М.В., 1916 г.р.) и др. В настоящее время в Удорском районе Республики Коми, к сожалению, не осталось мастериц, которые занимаются ткачеством узорчатых браных полотенец. Как это не парадоксально, традиции браного ткачества удорских коми, характерные в прошлом для творчества коми мастериц на Вашке и Мезени, сегодня сохраняются за пределами Республики Коми – в Сольвычегодской школе-мастерской народных ремесел, где эти тканые узоры так и называют – «зырянские» [Сивкова, 2007]. Лишь в некоторых сельских школах и музеях Удорского района Республики Коми силами местных краеведов практикуется мастерство изготовления традиционных бранных тканых поясов на дощечках и на бердо. Так, в с.Важгорт изготовлением браных поясов на дощечках занимается Валентина Владимировна Екимова, в п.Междуреченск широкие многоцветные браные пояса на бердо ткёт Анна Александровна Горст, в с.Кослан ткёт пояса Алида Александровна Евтушевская – постоянные участницы республиканских и районных конкурсов народного искусства коми. Некоторые элементы бранного ткачества в реконструкциях народного костюма удорских коми воспроизводятся современными мастерами декоративно-прикладного искусства НХП «Зарни пас», созданного на базе «Коми Ремесленной Палаты» (г.Сыктывкар).

- Авторы (составители) материалов об объекте.

Шарапов Валерий Энгельсович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник сектора этнографии ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, e-mail: sharapov.valery@gmail.com

Котомин Денис Евгеньевич, магистрант Санкт-Петербургского гос. институт культуры, e-mail: severvolog@gmail.com